Wi-Fiルーターを見ていると必ず目にする「2.4GHz」と「5GHz」。この2.4 ghz 5ghz 違いと距離について、よく分からないまま使っていませんか?

「動画が途中で止まってしまう」「2階の部屋だけWi-Fiが途切れる」といった悩みは、この周波数帯の特性が原因かもしれません。

例えば、2.4GHz 5GHz どっちがいいか2階?といった疑問や、wi fi 距離と壁の影響について悩む方は多いです。また、オンラインゲームを快適にプレイしたいけれど2.4GHz 5GHz どっちがいいかゲーム利用で迷う、という声も聞かれます。

さらに、家のWi-Fiが届く距離は?という根本的な疑問や、5GHzの弱点は何ですか?、あるいは5GHz帯の電波は干渉しますか?といった専門的な内容も気になるところでしょう。

この記事では、Wi-Fiルーターの距離の比較から、2.4GHz 5GHz 切り替えの具体的な方法、スマホでの2.4GHz 5GHz 自動切り替え機能の解説、そして2.4GHz 5GHz 同時使用のデメリットまで、あなたの疑問を解消するために幅広く、そして深く掘り下げて解説していきます。

- 2.4GHzと5GHzの基本的な特性と違い

- 電波が届く距離や障害物(壁)への強さ

- 利用シーン別(2階・ゲーム)の最適な選び方

- 周波数帯の切り替え方法や同時使用の注意点

本記事の内容

2.4 ghz 5ghz 違いと距離の基本

- 5GHzの弱点は何ですか?

- 5GHz帯の電波は干渉しますか?

- 家のWi-Fiが届く距離は?

- Wi-Fiルーターの距離を比較

- Wi-Fiの距離と壁の関係

5GHzの弱点は何ですか?

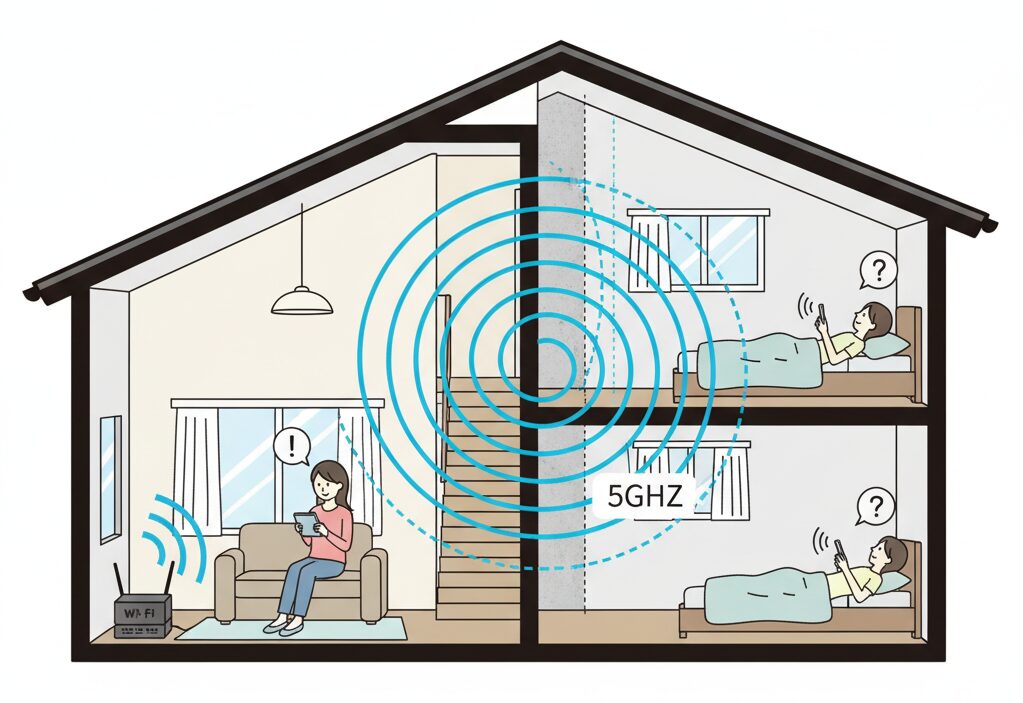

5GHzの最大の弱点は、「障害物に弱く、電波が届く距離が短い」ことです。

これは5GHz帯の電波が持つ物理的な特性に起因します。周波数が高い電波は、低い周波数の電波に比べて「直進性」が強くなる性質を持っています。レーザーポインターの光が壁を透過できず、真っ直ぐ進む様子をイメージすると分かりやすいでしょう。

そのため、Wi-Fiルーターが設置されているのと同じ部屋では非常に高速で安定した通信が期待できますが、別の部屋や階をまたぐと急激に電波が弱くなる傾向が顕著です。

なぜ障害物に弱いのか?

周波数が高い5GHzの電波は、壁や床、家具などの障害物を回り込んだり、透過したりする力が弱いです。電波が障害物にぶつかると、その多くが反射・減衰(げんすい)してしまい、奥の部屋まで届きにくくなります。

この特性が、5GHzの「通信速度は速いけれど、通信できる範囲が狭い」という評価につながっています。

特に注意が必要な障害物

以下の素材は、Wi-Fiの電波(特に5GHz)を大きく減衰させる代表例です。

- コンクリート(特に鉄筋コンクリート):

壁や床に使われていると、隣の部屋でも電波が弱まりがちです。 - 金属:

金属製のドア、断熱材に含まれるアルミ、スチールラックなどは電波を反射・遮断します。 - 水:

水槽や花瓶、キッチンの水回り、さらには人間の体(水分の多い)も電波を遮る要因になります。 - 土壁や大理石:

密度の高い素材も電波が透過しにくいです。

5GHz帯の電波は干渉しますか?

一般的な家電製品との電波干渉は「非常に少ない」というのが、5GHz帯の最大のメリットです。

電波干渉とは、同じ周波数帯の電波同士がぶつかり合い、通信が不安定になる現象を指します。5GHz帯は、この干渉のリスクが極めて低いのが特徴です。

2.4GHz帯が干渉しやすい理由

私たちが日常的に使っている2.4GHz帯は、「ISMバンド」と呼ばれる帯域で、Wi-Fi以外にも電子レンジやBluetooth機器(イヤホン、マウス、キーボード)、コードレス電話など、非常に多くの機器が共有して利用しています。

これらの機器が動作すると、その電波がWi-Fiの通信とぶつかり合い、速度が急激に低下したり、接続が途切れたりすることが頻繁に発生します。「電子レンジを使うとWi-Fiが切れる」というのは、この典型的な例です。

5GHz帯が干渉しにくい理由

一方、5GHz帯は基本的にWi-Fi専用の周波数帯として利用されています(一部の気象レーダーや航空レーダーなどを除く)。

一般的な家電製品からの干渉を受けないため、通信の安定性が非常に高いのです。これが、大容量のデータ通信やリアルタイム性が求められるオンラインゲーム、ビデオ会議などに5GHzが推奨される理由です。

補足:DFS(Dynamic Frequency Selection)とは

5GHz帯の一部は気象レーダーなどと共用されています。そのため、ルーターがレーダー波を検知した場合、干渉を避けるために自動的に別のチャンネルへ移動する「DFS」という機能が義務付けられています。この移動が発生する瞬間に、通信が一瞬(数十秒程度)途切れることがありますが、これは故障ではなく正常な動作です。

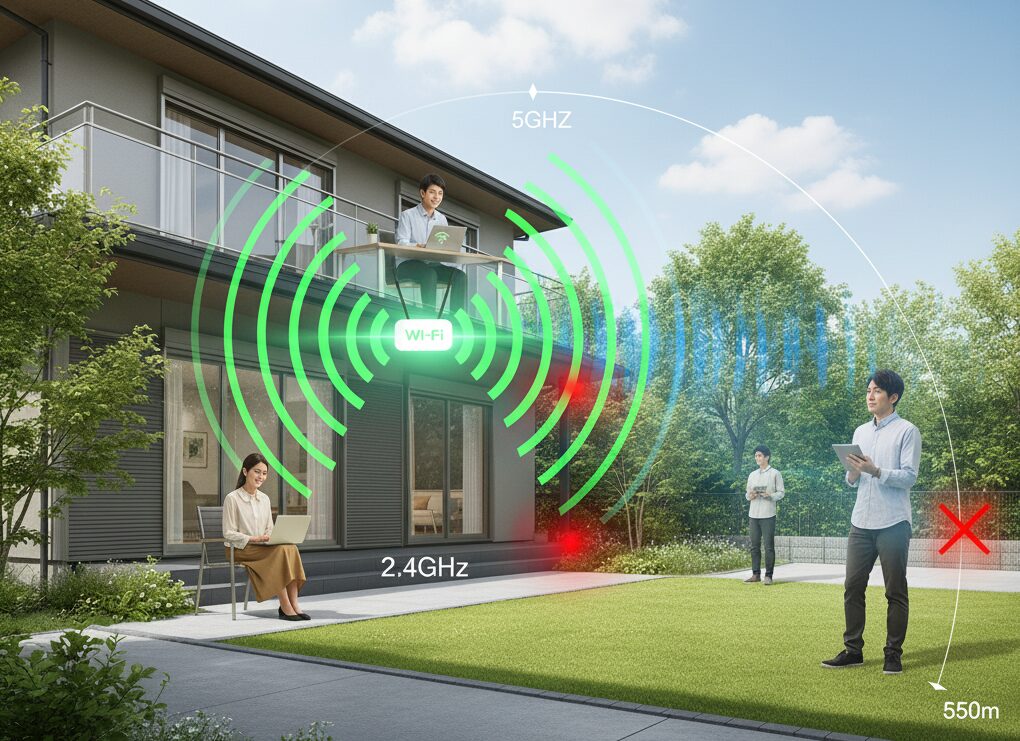

家のWi-Fiが届く距離は?

Wi-Fiの電波が届く一般的な距離は、障害物が何もない理想的な環境において、半径50m~100m程度と言われています。

しかし、これはあくまで屋外での見通しが良い場所などでの理論値であり、壁や家具が多い実際の家庭環境では、この数値通りになることはまずありません。

電波法とルーターの出力

「高性能なルーターを買えば、電波がより遠くまで飛ぶ」と期待するかもしれませんが、実はルーターの機種によって電波の届く距離(出力)に大きな差が生まれることはほとんどありません。

なぜなら、日本の電波法により、Wi-Fiルーターが発信できる電波の強さ(出力)には厳格な上限が定められているためです。どのメーカーの製品も、法律で許可された上限ギリギリまで出力を高めて製造しています。

したがって、Wi-Fiの届く距離を決定づけるのは、ルーターの性能差よりも、「2.4GHzと5GHzのどちらを使うか」そして「家の構造(壁の材質や間取り)」という2つの要因が圧倒的に大きいのです。

製品パッケージに書かれている「最大〇〇m!」といった表記は、あくまで障害物が何もない状況での理論値です。ルーターを選ぶ際は、最大距離の数値よりも、後述する「メッシュWi-Fi」や「ビームフォーミング」といった、電波を効率よく届けるための機能が搭載されているかを重視する方が、実際の快適さに直結します。

Wi-Fiルーターの距離を比較

Wi-Fiの距離と速度を考える上で最も重要なのが、2.4GHzと5GHzの特性の違いです。ご自身の環境でどちらを優先すべきか、以下の比較表で明確に把握しましょう。

それぞれのメリットとデメリットは、きれいなトレードオフ(一方を立てれば一方が立たない)の関係になっています。

| 項目 | 2.4GHz帯 | 5GHz帯 |

|---|---|---|

| 通信速度 | やや遅い | 速い |

| 通信距離 | 遠い(遠くまで届きやすい) | 短い(近距離型) |

| 障害物(壁・床) | 強い(回り込んで届きやすい) | 弱い(透過しにくい) |

| 電波干渉 | 受けやすい (電子レンジ、Bluetoothなど) | 受けにくい (ほぼWi-Fi専用) |

| 主な用途 | メール、Web閲覧、IoT家電 (ルーターから遠い部屋) | 動画視聴、オンラインゲーム、Web会議 (ルーターの近い部屋) |

この表から分かる通り、両方の周波数帯がすべてのニーズを満たすことはありません。利用する場所や目的に応じて、賢く使い分けることが求められます。

このトレードオフ関係を「速度の5GHz、距離と障害物の2.4GHz」と覚えておきましょう。これがWi-Fi設定の基本であり、最も重要な知識です。ルーターの近くで速度が必要なら5GHz、遠くの部屋で安定してつなぎたいなら2.4GHzが基本戦略となります。

Wi-Fiの距離と壁の関係

Wi-Fiの通信距離に最も大きな影響を与えるのが「壁」や「床」などの障害物です。特に、5GHz帯の電波は壁に非常に弱いという性質を、ルーターの設置場所を決める上で理解しておく必要があります。

周波数と波長の関係

この違いは、電波の「波長」で説明できます。

- 2.4GHz(低周波):

波長が長く、波が大きくなります。

大きな波は障害物を回り込んだり、ある程度透過したりするのが得意です。

壁越しに響く重低音(ベース音)をイメージすると分かりやすいでしょう。 - 5GHz(高周波):

波長が短く、波が細かくなります。

細かい波は直進性が強い反面、障害物にぶつかると反射・減衰しやすく、透過する力が弱いです。

壁に遮られやすい人の話し声(高音域)に似ています。

これが「2.4GHzは障害物に強い」「5GHzは障害物に弱い」と言われる理由です。

特に電波を通しにくい障害物

前述の通り、以下の素材はWi-Fiの電波(特に5GHz)を遮断・減衰させやすい代表例です。

- 金属(金属製のドア、断熱材、スチール棚など)

- コンクリート(特に鉄筋コンクリート造の壁や床)

- 水(水槽、花瓶、キッチンの水回りなど)

- 大理石、土壁(密度の高い素材)

木造住宅に比べ、鉄筋コンクリート(RC)造のマンションなどは、部屋を一つ隔てるだけで5GHzの電波が届きにくくなるケースが多く見られます。ルーターはできるだけ家の中心にある、見通しの良い場所に設置するのが理想です。

2.4 ghz 5ghz 違いと距離で選ぶ使い分け

- どっちがいい?2階の場合

- どっちがいい?ゲーム利用の場合

- 周波数帯の切り替え方法

- スマホでの自動切り替え

- 同時使用のデメリット

- 2.4 ghzと5ghzの違いと距離の総まとめ

どっちがいい?2階の場合

「1階にWi-Fiルーターを設置し、2階の部屋でスマートフォンやパソコンを使いたい」という、戸建て住宅で非常によくあるケースでは、一般的に「2.4GHz」での接続が推奨されます。

これは、Wi-Fiルーターとデバイスの間に「天井」および「床」という、電波にとって非常に大きな障害物が存在するからです。

なぜ2.4GHzが推奨されるのか

前述の通り、5GHzは障害物に弱く、直進性が高い電波です。1階から発信された5GHzの電波は、床や天井を透過する際に大きく減衰してしまい、2階に届くころには非常に弱くなっている可能性が高いです。その結果、速度が速いどころか、接続自体が頻繁に途切れる(不安定になる)ことも少なくありません。

一方、2.4GHzは障害物を回り込んで届きやすい性質があるため、階をまたぐような通信環境でも、比較的安定した接続を維持しやすい傾向にあります。

階が異なる場合の解決策

まずは2.4GHzを試してみてください。速度は5GHzに劣りますが、接続の安定性が優先されます。

もし2階でも動画視聴やWeb会議などで高速通信が必要な場合は、根本的な解決策として以下の導入を検討しましょう。

- Wi-Fi中継器:

1階の電波を受け取り、2階で再発信する機器。手軽ですが、速度が半減しやすい欠点があります。 - メッシュWi-Fi:

複数の機器が網の目のように連携し、家全体にシームレスなWi-Fi環境を構築します。

中継器より高価ですが、速度低下が少なく快適です。

どっちがいい?ゲーム利用の場合

通信速度と安定性(低遅延)が勝敗を左右するオンラインゲームでは、「5GHz」での接続が圧倒的に有利です。

オンラインゲームで最も避けたいのは、通信の「ラグ(遅延)」や「瞬断(一瞬途切れること)」です。5GHz帯は、以下の2つの理由からゲーム利用に最適と言えます。

速度よりも「安定性」が重要

- 通信速度が速い

大容量のゲームデータを高速に処理できるため、ロード時間やダウンロードが快適です。 - 電波干渉が非常に少ない

これが最も重要です。電子レンジやBluetoothの影響で通信が不安定になることがないため、通信の「安定性(低遅延・低ジッター)」が保たれます。

2.4GHz帯は、家族が電子レンジを使った瞬間や、Bluetoothイヤホンの接続時などに通信が不安定になりやすく、大事な場面でラグが発生する致命的なリスクがあります。

ゲーム利用の最重要注意点

5GHzがゲームに最適というのは、Wi-Fiルーターとゲーム機(PCや据え置き機)が同じ部屋にあるなど、近い距離で接続できる場合に限られます。

もしルーターとゲーム機が別室にあり、5GHzの電波が弱い場合は、かえって通信が不安定になります。その場合は、障害物に強い2.4GHzを試すか、最も確実なLANケーブルによる「有線接続」を強く推奨します。プロのゲーマーは例外なく有線接続を選択します。

周波数帯の切り替え方法

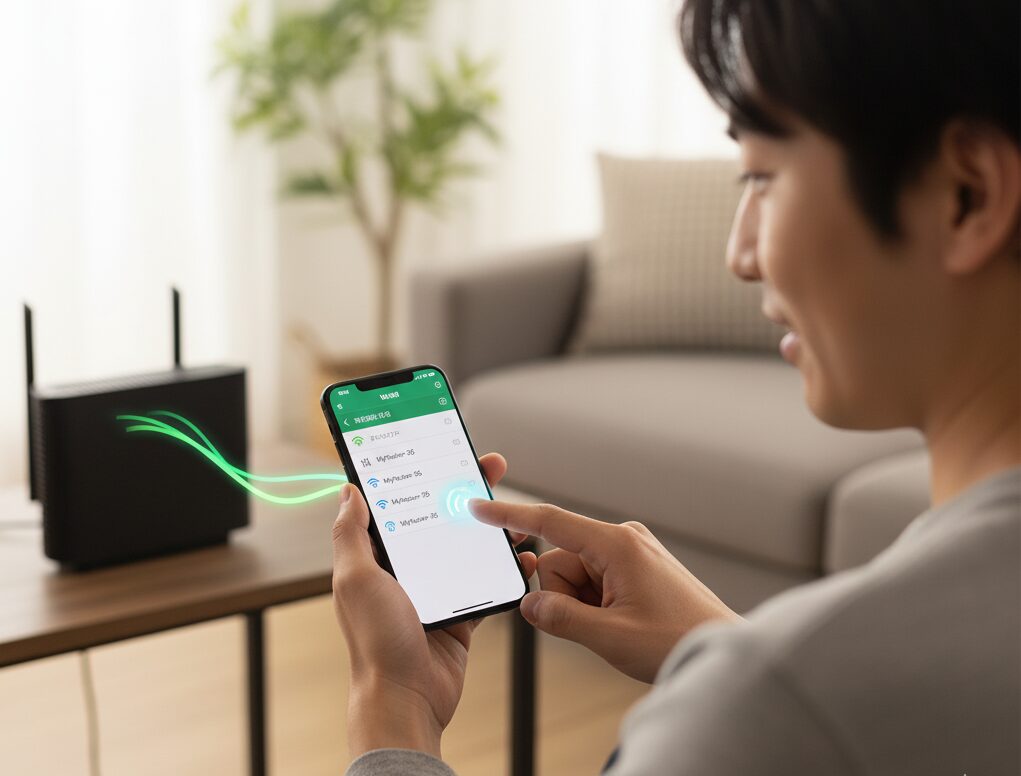

Wi-Fiの周波数帯の切り替えは、Wi-Fiルーター側ではなく、接続するデバイス側(スマートフォンやPC、ゲーム機など)のWi-Fi設定画面で行います。

現在市販されているほとんどのWi-Fiルーター(デュアルバンド対応機)は、2.4GHzと5GHzの2種類の電波を同時に発信しています。利用者がこれらを識別できるように、ネットワーク名(SSID)が別々に表示されるのが一般的です。

SSIDによる識別方法

SSID(接続先リストに表示されるWi-Fiの名前)の末尾のアルファベットや数字で、どちらの周波数帯かを見分けることができます。(※メーカーによって識別方法は異なります)

| 識別例 1 | MyRouter-G-XXXX(Gは2.4GHz規格: 802.11g/n を指す) MyRouter-A-XXXX(Aは5GHz規格: 802.11a/n/ac を指す) |

| 識別例 2 | MyRouter-2G(2.4GHz) MyRouter-5G(5GHz) |

具体的な切り替え手順(スマホの場合)

切り替えは非常に簡単です。

例えば、スマホをルーターの近くに持ってきて高速通信したい場合は、Wi-Fi設定画面を開き、「MyRouter-5G」(または -A)を選択してパスワード(暗号化キー)を入力します。

逆に、ルーターから離れた部屋に移動して電波が弱くなった場合は、再度Wi-Fi設定を開き、「MyRouter-2G」(または -G)に接続し直します。

SSIDが1つしか表示されない場合は?

Wi-Fiの接続先リストに、上記のような「-A」や「-G」といった区別のないSSIDが1つしか表示されない場合があります。これは、次の項目で解説する「バンドステアリング」機能が有効になっている可能性が高いです。

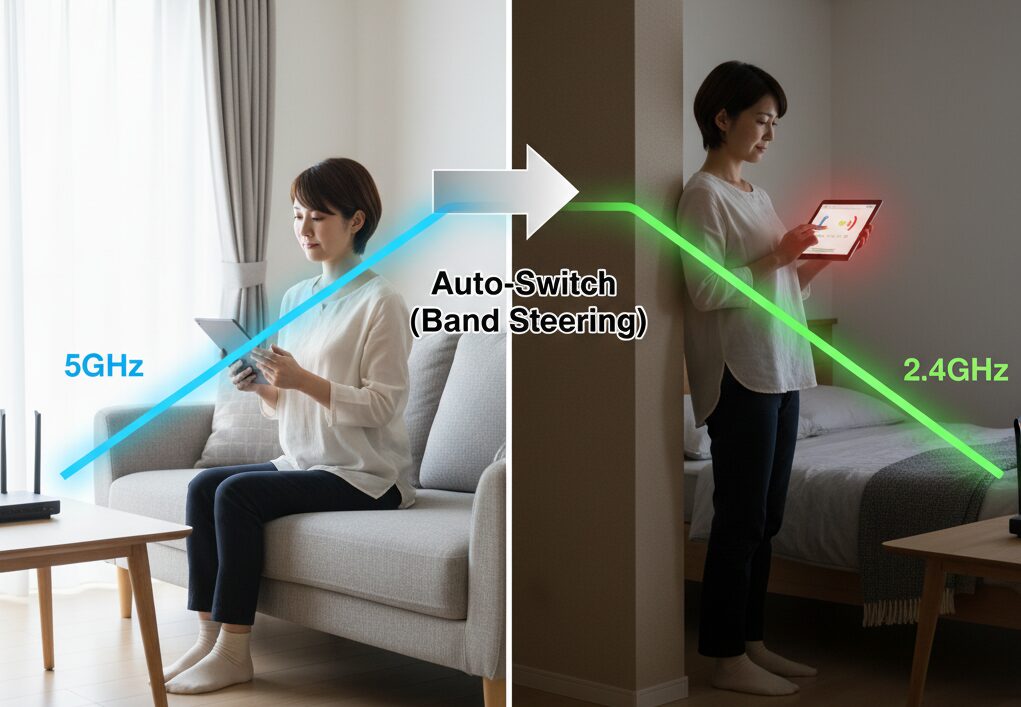

スマホでの自動切り替え

「部屋を移動するたびに手動でSSIDを切り替えるのは面倒だ」と感じる場合、「バンドステアリング」という便利な機能が搭載されたWi-Fiルーターがその悩みを解決します。

バンドステアリングの仕組み

バンドステアリング機能とは、ルーター側が接続するデバイス(スマホなど)の電波状況(電波強度)や距離、各周波数帯の混雑状況をリアルタイムで監視し、ルーターが「今、最適だ」と判断した周波数帯(2.4GHzまたは5GHz)へ自動的に接続を振り分けてくれる機能です。

この機能が有効になっているルーターでは、SSIDが「MyRouter-2G」と「MyRouter-5G」のように分かれず、「MyRouter」という1つのSSIDに統合されます。

バンドステアリングのメリット

利用者は周波数帯を一切意識する必要がありません。

例えば、ルーターの近くにいる時は自動で高速な5GHzに接続され、離れた部屋に移動して5GHzが弱くなると、ルーターが自動で判断して安定した2.4GHzにシームレスに接続を切り替えてくれます。これにより、利用者は常に最適な通信環境を享受できるわけです。

バンドステアリングの注意点

非常に便利な機能ですが、時にはルーター側の判断がうまくいかないケースもあります。例えば、ルーターの近くに戻ってきたのに5GHzに切り替わらず、低速な2.4GHzに接続されたままになる「スティッキー現象」が起こることもあります。

もし動作が不安定だと感じた場合は、ルーターの管理画面からこの機能をオフにし、SSIDを2.4GHzと5GHzに分離する設定を選ぶことも可能です。

同時使用のデメリット

Wi-Fiルーターが2.4GHzと5GHzの両方の電波を同時に発信すること(=同時使用)自体には、利用者にとって明確なデメリットは基本的にありません。

むしろ、これは「デュアルバンド対応」と呼ばれる現在のWi-Fiルーターの標準機能であり、電波干渉のリスクを分散させ、利用環境に応じて最適な通信経路を選択できるという、非常に大きなメリットを提供します。

デュアルバンド(同時使用)の大きなメリット

前述の通り、この機能の最大のメリットは、利用者が「距離や障害物がある場所では2.4GHz」「ルーターの近くで高速通信したい場合は5GHz」といったように、利用シーンや環境に応じて最適な電波を選択できる点にあります。

例えば、以下のような使い分けが可能です。

- 2.4GHzに接続:

スマートスピーカー、IoT家電、ルーターから遠い部屋のスマホ - 5GHzに接続:

リビングのPC、ゲーム機、4Kテレビ

このように電波を使い分けることで、通信経路の混雑を緩和できます。

あえて「デメリット」を挙げるとすれば、バンドステアリング機能が搭載されていないルーターの場合、利用者が「今どちらに接続すべきか」を自分で判断し、手動で切り替える手間がかかることくらいでしょう。同時使用自体は、Wi-Fi環境を快適にするための必須機能と言えます。

補足:トライバンドルーターとは?

最近では、2.4GHz(1つ)に加え、5GHz(2つ)の合計3つの電波を同時に発信する「トライバンド」対応ルーターも増えています。

これは、5GHzのメリット(高速・低干渉)を享受しつつ、接続するデバイスが増えても5GHz帯の混雑を避けられるようにする上位機能です。家族全員が多くのデバイスを接続するような環境では、大きなメリットがあります。

2.4 ghzと5ghzの違いと距離の総まとめ

この記事で解説した「2.4GHz」と「5GHz」の違い、距離や使い分けに関する要点を以下にまとめます。

- Wi-Fiの周波数帯には主に2.4GHzと5GHzの2種類がある

- 2.4GHzの特徴は「障害物に強く、遠くまで届きやすい」こと

- 2.4GHzの欠点は「速度が遅く、家電と電波干渉しやすい」こと

- 5GHzの特徴は「通信速度が速く、電波干渉しにくい」こと

- 5GHzの弱点は「障害物に弱く、通信距離が短い」こと

- 電子レンジやBluetoothと干渉するのが2.4GHz

- 家電と干渉しにくいのが5GHz

- 家のWi-Fiが届く距離は理論値で50mから100m程度

- 実際の距離は壁や障害物によって大きく短くなる

- Wi-Fiルーターの機種(メーカー)による電波の強さに大差はない

- コンクリートや金属、水槽は電波を遮断しやすい

- 1階から2階へ飛ばすなど階をまたぐ場合は2.4GHzが適している

- オンラインゲームや動画視聴には5GHzが適している

- ただしゲーム機とルーターが近いことが5GHz利用の条件

- 周波数帯の切り替えはスマホやPCのWi-Fi設定画面で行う

- SSIDの末尾(G/Aや2G/5G)で周波数帯を識別できる

- 自動切り替えは「バンドステアリング」機能と呼ばれる

- 2.4GHzと5GHzの同時使用自体にデメリットはほぼない