惑星の大きさ比較をボールで分かりやすく解説してほしい、と考えていませんか。宇宙の壮大なスケールは、数字だけではなかなかイメージしにくいものです。

この記事では、そんなあなたの疑問に答えるため、太陽系の惑星の大きさを身近なボールに例えて徹底的に比較します。

惑星の大きさランキングはもちろん、惑星の大きさと月の関係や、迫力満点の土星の大きさ比較も紹介。さらに、太陽と地球の大きさの例え比較を通じて、星の大きさ比較がいかにドラマチックであるかを感じていただけるでしょう。「もし地球がビー玉なら太陽はどれくらいの大きさになるの?」「100億分の1の太陽系の大きさは?」といった、スケールの視点を変えた比較も行います。また、大きさだけでなく「太陽系の惑星の質量が大きい順は?」「絶対に住めない星は?」といった、惑星の性質に関する興味深い情報もお届けします。

この記事を読めば、宇宙の広がりがもっと身近に感じられるはずです。

- 惑星の大きさを身近なボールで体感できる

- 太陽系のスケール感を具体的な距離で理解できる

- 各惑星の大きさや質量のランキングがわかる

- 宇宙の広大さに関する面白い豆知識が身につく

本記事の内容

惑星の大きさ比較はボールで考えると超簡単

- まずは基本の星の大きさ比較

- 太陽系の惑星大きさランキングTOP8

- 輪が特徴的な土星の大きさ比較

- 太陽と地球の大きさの例えで比較

- 惑星の大きさと月のサイズ感

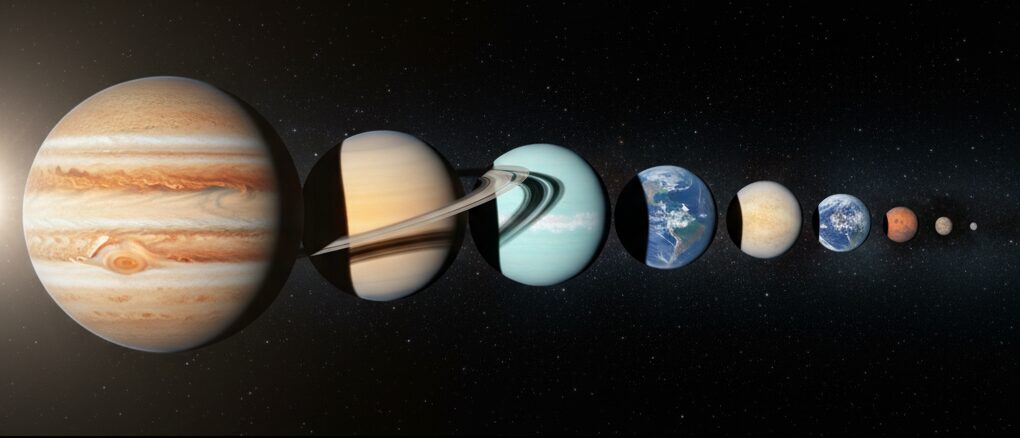

まずは基本の星の大きさ比較

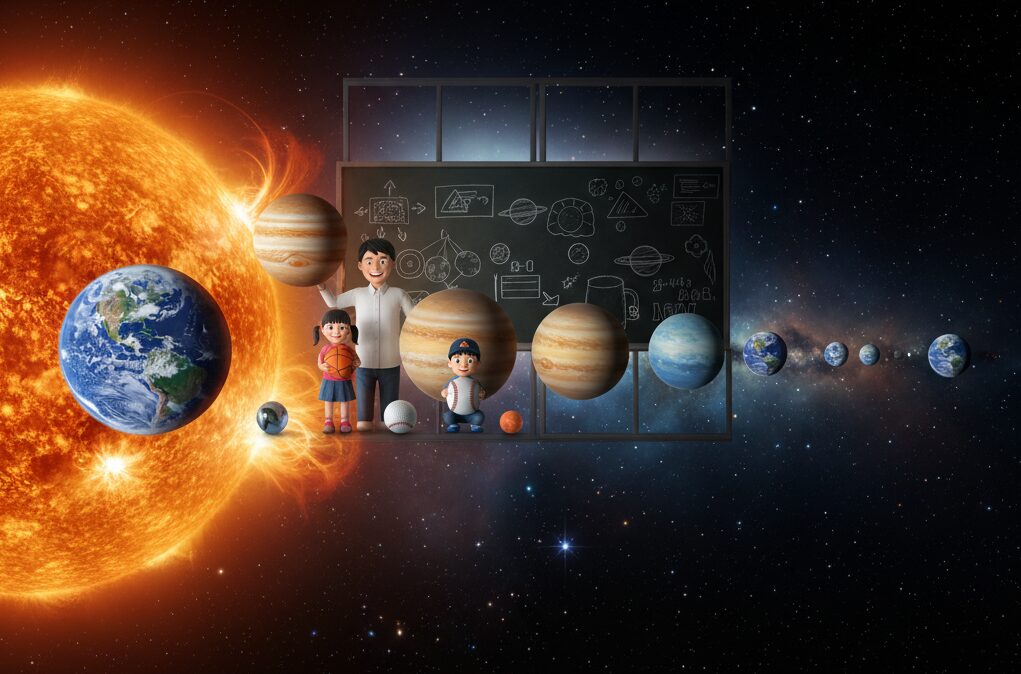

太陽系の惑星の大きさを、いきなり「直径〇〇万km」と数字で聞いても、なかなかピンとこないものです。理科の授業で習ったはずでも、すぐに忘れてしまいますよね。そこで、最も分かりやすい方法が、私たちの生活に身近なボールを使って比較することです。この方法は、特に子供たちに宇宙のスケールを教える際にも非常に効果的で、誰でも直感的に惑星たちのサイズ感を理解できます。

例えば、私たちが住む地球を直径約7cmの「野球ボール」だと仮定してみましょう。このスケールで他の惑星を見ると、その大きさの違いが一目瞭然になります。

地球が野球ボールサイズだと、他の惑星はどのくらいのボールになるのでしょうか?一覧表で見ていきましょう!

| 惑星名 | 比較するボールの例 | 直径の目安 | 実際の直径 |

|---|---|---|---|

| 木星 | ハンドボール or バランスボール | 約45cm~77cm | 約142,984 km |

| 土星 | フラフープ or ビーチボール | 約38cm~66cm | 約120,536 km |

| 天王星 | ビーチボール | 約28cm | 約51,118 km |

| 海王星 | ビーチボール | 約27cm | 約49,528 km |

| 地球 | 野球ボール | 約7cm | 約12,742 km |

| 金星 | ピンポン玉 | 約6.7cm | 約12,104 km |

| 火星 | ゴルフボール | 約3.7cm | 約6,779 km |

| 水星 | ビー玉 | 約2.6cm | 約4,880 km |

このように並べてみると、木星や土星がいかに巨大であるかがよく分かりますね。

一方で、火星や水星は地球よりもかなり小さいこともイメージしやすくなったのではないでしょうか。この比較から、太陽系の惑星が大きく分けて、木星のような巨大な惑星と、地球のような比較的小さな岩石質の惑星の2グループに大別できることが見えてきます。まずはこの基本的なボールの比較を頭に入れておくと、これからの話がさらに面白くなります。

太陽系の惑星大きさランキングTOP8

ボールでの比較で大まかなサイズ感を掴んだところで、次は太陽系の惑星を直径の大きい順に並べたランキングを見ていきましょう。ここで重要なのは、太陽は自ら光り輝く「恒星」であり、その周りを公転する天体が「惑星」であるという点です。そのため、太陽はランキングから除外して考えます。

早速ですが、大きさランキングTOP8を発表します。

惑星の大きさランキング (直径順)

- 木星 (直径: 約14万2984km)

- 土星 (直径: 約12万536km)

- 天王星 (直径: 約5万1118km)

- 海王星 (直径: 約4万9528km)

- 地球 (直径: 約12万742km)

- 金星 (直径: 約1万2104km)

- 火星 (直径: 約6779km)

- 水星 (直径: 約4880km)

このランキングを見ると、いくつかの面白い事実に気づきます。

まず、1位から4位までの木星、土星、天王星、海王星は「巨大ガス惑星」と呼ばれ、岩石質の惑星とは桁違いの大きさを誇ります。これらの惑星は主に水素やヘリウムといった軽いガスで構成されており、固い地面を持ちません。特に1位の木星は、他の全ての惑星を合計したよりも2.5倍も大きい質量を持つ、まさに「太陽系の王様」のような存在です。

一方で、5位の地球から8位の水星までは「岩石惑星」と呼ばれ、主に岩石や金属でできた固い地表を持つのが特徴です。その中でも5位の地球と6位の金星は直径が非常に似ており、質量や構成成分も近いため、「双子惑星」と呼ばれることもあります。しかし、その環境は似ても似つかないほど異なっています。このようにランキングで整理すると、太陽系の惑星が大きく2つのグループに分かれていることがよく理解できるでしょう。

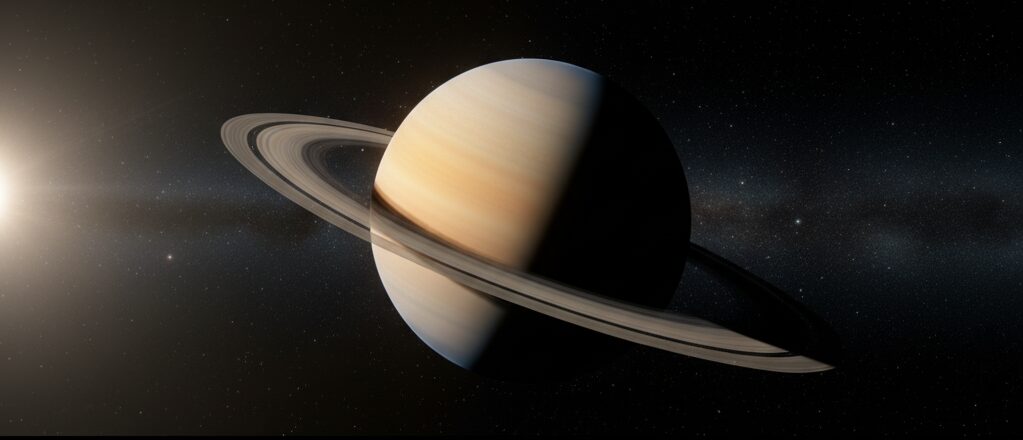

輪が特徴的な土星の大きさ比較

惑星の大きさ比較において、特に興味深いのが土星です。土星といえば、その美しく巨大な「輪」が最大の特徴でしょう。この輪があるため、土星の大きさの例えは少しユニークなものになります。

前述の比較では、土星本体の大きさを「ビーチボール」や「クッション」に例えました。しかし、輪を含めた全体の大きさで考えると、「フラフープ」という例えが非常にしっくりきます。

これは、惑星本体が球体であるのに対し、輪がその周りにレコード盤のように薄く広がっている様子を的確に表現しているからです。土星の輪は、主に数センチから数メートルほどの氷の粒子や岩石のかけらでできており、その幅は数万kmにも及びますが、厚さは驚くほど薄く、わずか数十メートルから数百メートル程度しかありません。巨大なCDやDVDを想像すると、その構造がイメージしやすいかもしれません。

豆知識:輪を持つ惑星は土星だけじゃない?

実は、巨大な輪で有名なのは土星ですが、木星、天王星、海王星といった他の巨大ガス惑星にも輪は存在します。ただし、これらの輪は土星のものに比べて非常に暗く、細いため、地上からの観測は困難です。土星の輪が氷の粒子でできていて太陽光をよく反射するのに対し、他の惑星の輪は暗い塵などが主成分であるため、そのように見え方が異なります。

このように、土星の大きさを考えるときは、球体としての本体サイズだけでなく、輪を含めたダイナミックな姿をイメージすることが重要です。フラフープという例えは、そのユニークな構造を理解するのに最適な表現と言えるでしょう。

太陽と地球の大きさの例えで比較

惑星同士の大きさを比較してきましたが、ここで太陽系の中心である太陽と私たちの地球の大きさを比べてみましょう。そのスケールの違いは、まさに圧巻です。惑星と恒星のサイズがいかに違うかを体感できます。

もし地球を直径4cmの「ピンポン玉」とすると、太陽はどれくらいの大きさになると思いますか?

答えは、なんと直径4.36メートルにもなります。これは、相撲の土俵とほぼ同じくらいの大きさです。ピンポン玉と土俵を想像してみてください。その圧倒的なサイズ差が、地球と太陽の関係性なのです。

別の例えもあります。もし太陽が一般的な住宅の玄関ドア(高さ約2m)だとすると、地球は直径2cm弱の硬貨くらいの大きさしかありません。ボールの例えを突き抜けてしまうほどの巨大さですね!

体積で考えると、さらに驚異的です。太陽の体積は地球の約130万倍、つまり太陽の中には、地球が約130万個もすっぽり入ると計算されています。もはや想像を絶する大きさと言っても過言ではありません。

私たちが毎日浴びている太陽の光や熱は、この巨大な恒星からほんの一部が届いているに過ぎないのです。太陽の巨大さが、太陽系全体を照らし、生命を育むエネルギーの源となっています。この比較を知ることで、太陽の偉大さと、その恩恵を受けている地球の奇跡的な存在を改めて感じることができます。

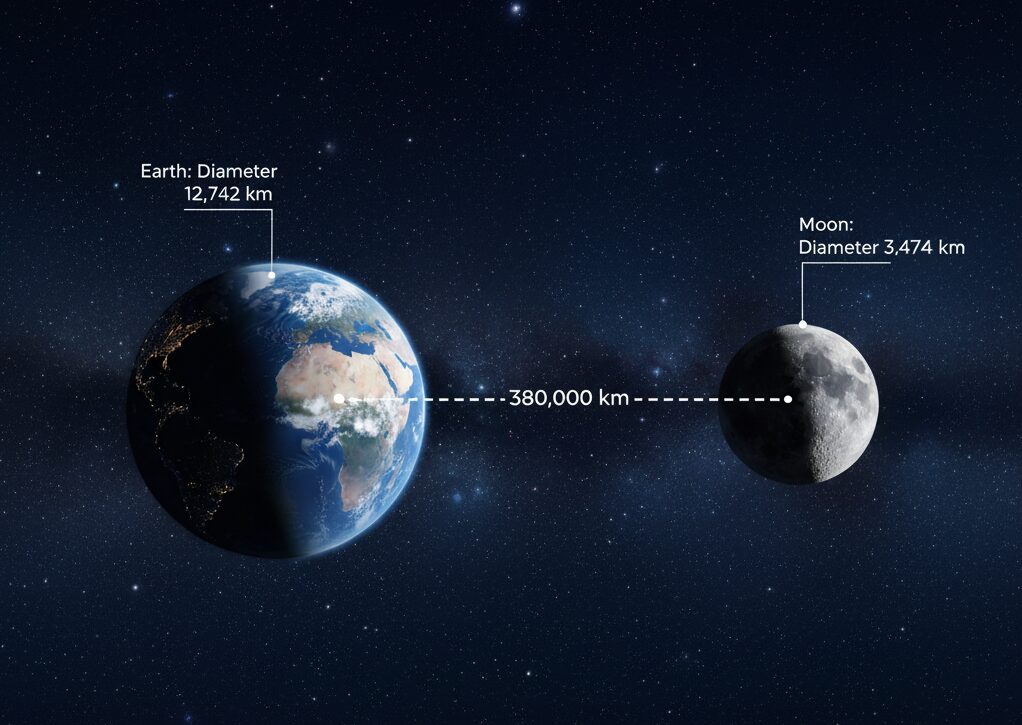

惑星の大きさと月のサイズ感

地球の大きさを野球ボールやピンポン玉に例えてきましたが、それでは私たちの最も身近な天体である月は、どのくらいの大きさになるのでしょうか。

地球を直径4cmの「ピンポン玉」と仮定した場合、月の大きさは直径約1cmの「パチンコ玉」ほどになります。そして、そのパチンコ玉(月)は、ピンポン玉(地球)から約1.2メートル離れた場所を周回している計算です。思ったよりも近いと感じるか、遠いと感じるかは人それぞれかもしれません。

地球と月のサイズ・距離感まとめ

- 地球がピンポン玉(4cm)なら → 月はパチンコ玉(1cm)、距離は1.2m

- 地球が野球ボール(7cm)なら → 月はガチャガチャのカプセル(約1.9cm)

- 地球が直径100cmの球なら → 月はビーチボール(約27cm)、距離は約30m

驚きの事実:地球と月の間には…

地球と月の平均距離は約38万kmです。この距離は、実は太陽系の水星から海王星までの全ての惑星を一直線に並べても、すっぽりと収まってしまうほどの空間なのです。月が意外と遠い場所にあることが分かりますね。

月は太陽系の惑星ではありませんが、地球にとって唯一の自然衛星であり、潮の満ち引きや地軸の安定など、生命にとって非常に重要な役割を担っています。地球と月の正確なサイズ比と距離感を知っておくことは、宇宙を理解する上で欠かせない知識と言えるでしょう。

視点が変わる惑星の大きさ比較!ボール以外の例

- 地球がビー玉なら太陽はどのくらい?

- 100億分の1で見る太陽系の大きさは?

- 太陽系の惑星の質量が大きい順は?

- 大きさだけじゃない!絶対に住めない星は?

- まとめ:惑星の大きさ比較はボールが最適

地球がビー玉なら太陽はどのくらい?

これまで様々なボールで惑星の大きさを比較してきましたが、ここでさらにスケールを変えてみましょう。もし、地球を直径17mmの「ビー玉」としたら、太陽や他の惑星はどのように見えるのでしょうか。この縮尺は、大きさと同時に「距離感」を体感するのに非常に優れています。

この縮尺で考えると、太陽の大きさはなんと直径1.8メートルの巨大な球体になります。これは、一般的な成人男性の身長よりも大きいサイズです。目の前に身長を超える大玉があり、そこから少し離れた場所に小さなビー玉が浮かんでいる。これが太陽と地球の天文学的な関係です。

すごいのは大きさだけではありません。このスケールでの「距離感」が、宇宙の広大さを物語っています。想像力を働かせてみてください。

地球(ビー玉)と太陽(1.8mの大玉)の距離は、この縮尺でも約200メートルも離れています。東京駅の山手線ホームで例えるなら、先頭車両の前に大玉(太陽)を置き、最後尾の11両目から人が降りてきて、その人が持っているビー玉(地球)を見る、というくらいの距離感になります。

さらに、太陽系で最も大きい木星でさえ、この縮尺では「ハンドボール」ほどの大きさしかありません。そして、太陽からの距離は1km近くも離れています。これは、大人が歩いて10分以上かかる距離です。一番遠い海王星に至っては、約6kmも先にあるトマト一粒のようなものです。自転車でも20分以上かかる距離でしょう。そんなに遠くにある小さな天体が、太陽の重力に引かれて回り続けていると考えると、宇宙の法則の不思議さと壮大さを感じずにはいられません。

100億分の1で見る太陽系の大きさは?

さらに極端なスケール、「100億分の1」で太陽系を眺めてみましょう。この縮尺は、宇宙がいかに広大で、物質がほとんどない「スカスカ」な空間であるかを教えてくれます。

このスケールでは、太陽の大きさは直径14cmの「ソフトボール」ほどになります。では、私たちの地球はどこにあり、どれくらいの大きさなのでしょうか。

100億分の1スケールの世界

この縮尺で考えると、地球はソフトボール大の太陽から約15メートル離れた場所にある、直径1.3mmの「ゴマ粒」です。野球のピッチャーマウンドからホームベースまでの距離(約18m)に近い距離に、たった一粒のゴマが浮かんでいる状態を想像してみてください。太陽から届く光や熱が、いかに貴重なものかが分かります。

私たちが「近い」と感じる火星でさえ、地球からさらに8メートル離れた場所にある、直径0.7mmの「すりゴマ」のような存在です。

そして、このスケールの真骨頂は、太陽系の外に目を向けたときに分かります。

太陽系に最も近い恒星(太陽以外の星)である「プロキシマ・ケンタウリ」は、この100億分の1の縮尺で、どこにあると思いますか?

答えは、なんと約4000kmも離れた場所にあります。これは、東京からベトナムのハノイあたりまでの距離に相当します。光の速さでさえ、到達するのに4年以上かかる距離です。東京に置いたソフトボールが太陽だとしたら、一番近くの恒星はベトナムにある、というわけです。宇宙がいかに広大で、星と星の間がどれだけ離れているかが、この例えで痛いほどよく分かります。

太陽系の惑星の質量が大きい順は?

これまで「大きさ(直径や体積)」に注目してきましたが、天体を語る上でもう一つ重要な要素が「質量」です。質量とは、簡単に言えば「物質の量」のことで、重さの源となるものです。大きなビーチボールと小さな鉄球を比べると、大きさはビーチボールが上ですが、質量は鉄球の方が大きい、というイメージです。惑星の大きさランキングと質量ランキングは、似ているようで少しだけ異なります。

それでは、太陽系の惑星を質量が大きい順に並べたランキングを見てみましょう。

| 順位 | 惑星名 | 質量 (地球=1) | 平均密度 (水=1) | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | 木星 | 約317.8倍 | 1.33 | 太陽系の王様。他の全惑星の合計より重い。 |

| 2位 | 土星 | 約95.2倍 | 0.69 | 巨大だが密度は水より軽い。水に浮かぶ惑星。 |

| 3位 | 海王星 | 約17.1倍 | 1.64 | 天王星より小さいが、質量は大きい。 |

| 4位 | 天王星 | 約14.5倍 | 1.27 | 海王星より大きいが、質量は軽い。 |

| 5位 | 地球 | 1 | 5.51 | 岩石惑星の中で最も質量・密度が大きい。 |

| 6位 | 金星 | 約0.82倍 | 5.24 | 大きさと同様、質量も地球に近い。 |

| 7位 | 火星 | 約0.11倍 | 3.93 | 地球の約10分の1の質量。 |

| 8位 | 水星 | 約0.06倍 | 5.43 | 小さいが鉄の核が大きく密度は高い。 |

このランキングで注目すべきは、3位の海王星と4位の天王星が、大きさのランキングと逆転している点です。天王星の方が直径はわずかに大きいのですが、海王星の方が密度が高いため、質量は大きくなります。これは、惑星が形成される過程で取り込んだ物質の量や種類の違いによるものと考えられています。また、土星の密度が水よりも小さい(0.69)というのも驚きです。もし土星を浮かべられる巨大なプールがあれば、土星は水に浮く計算になります。

大きさだけじゃない!絶対に住めない星は?

惑星の大きさを比較していると、「火星移住計画」などのニュースから、他の星にも住めるのではないかと考えてしまうかもしれません。しかし、残念ながら現在の科学技術では、地球以外の太陽系の惑星に人間が住むことは不可能です。

大きさや見た目が地球に似ていても、その環境は想像を絶するほど過酷です。そこは、生命にとっての「天国」ではなく「地獄」なのです。

なぜ他の惑星には住めないのか?

各惑星には、生命が存在するには致命的な問題がいくつもあります。

- 金星:

地球と大きさが似ているため「双子惑星」と呼ばれますが、地表の温度は常に約460℃。

これは鉛も溶けるほどの高温です。

さらに、分厚い二酸化炭素の大気による温室効果で、気圧は地球の約90倍もあります。

濃硫酸の雲に覆われた、まさに灼熱地獄です。 - 火星:

移住先の候補として名前が挙がりますが、大気は非常に薄く(地球の1%未満)、熱を保持できません。

そのため昼夜の寒暖差が激しく、平均気温は-63℃という極寒の世界。強力な宇宙線を防ぐ磁場もほとんどなく、生命には過酷です。 - 木星・土星など:

これらは「ガス惑星」であり、そもそも人間が立てるような固い地面が存在しません。

中心部には岩石の核があると考えられていますが、その手前で凄まじい圧力と温度、そして超高速の嵐によって押しつぶされてしまいます。

このように、大きさや距離感だけでなく、各惑星が持つ固有の環境を知ることが重要です。水が液体で存在でき、適度な大気と温度、そして磁場に守られている地球は、生命が存在するのに最適な条件が揃った「奇跡の惑星」と言えるでしょう。他の星を知ることは、私たちが住む地球の尊さを再認識することにも繋がります。

まとめ:惑星の大きさ比較はボールが最適

この記事では、太陽系の惑星の大きさをボールなどに例えて比較し、その壮大なスケール感について解説しました。最後に、本記事の要点をリストでまとめます。

- 惑星の大きさ比較は身近なボールを使うと直感的に理解できる

- 地球を野球ボールとすると木星はハンドボールほどの大きさになる

- 惑星の大きさランキング1位は木星で太陽系の王様と呼ばれる

- 2位は美しい輪を持つ土星で3位と4位は天王星と海王星

- 土星は本体だけでなく輪を含めるとフラフープに例えられる

- 他の巨大ガス惑星にも土星ほど目立たないが輪は存在する

- 地球をピンポン玉とすると太陽は相撲の土俵ほどのサイズ感

- 太陽の体積は大きく地球が約130万個も入る計算になる

- 地球が野球ボールなら月はガチャガチャのカプセルの大きさ

- 地球と月の間には太陽系の全惑星が収まるほどの距離がある

- スケールを変え地球をビー玉とすると太陽は身長を超える大玉になる

- 100億分の1スケールでは太陽はソフトボールで地球はゴマ粒

- その縮尺で最も近い恒星は4000km先のベトナムあたりにある

- 大きさの順と質量の順では天王星と海王星が入れ替わる

- 海王星は天王星より小さいが密度が高いため質量は大きい

- 土星の密度は水より軽くもしプールがあれば水に浮く計算

- 大きさや見た目が似ていても地球以外の惑星の環境は過酷

- 宇宙のスケールを知ることは地球環境の貴重さを知ること