近年、宇都宮ライトレールの開業で注目を集めるLRTですが、「従来の路面電車と何が違うの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。この記事では、LRTとは何か、そしてLRTと路面電車の違いについて、初心者にも分かりやすく解説します。

また、ライトレールとトラムの違いは何ですか?という基本的な問いから、なぜかつて路面電車が衰退した理由は何ですか?という歴史的背景まで深掘りします。さらに、LRTのメリットやデメリット、バスを基盤とするLRTとBRTの違いについても比較検討します。宇都宮ライトレールは路面電車ですか?という具体的な疑問や、一部で囁かれる宇都宮LRTは失敗だったのかという評価、そしてLRTに反対する理由は何ですか?といった課題にも目を向けます。LRTの日本における導入都市である富山や広島の事例、京都での導入計画の現状など、多角的な情報を通じて、次世代交通システムの全体像を明らかにしていきます。

- LRTと従来の路面電車の決定的な違いが分かる

- 日本国内や海外のLRT導入事例を学べる

- LRTが抱えるメリットとデメリットを理解できる

- 宇都宮LRTの現状と今後の展望が把握できる

本記事の内容

基本から学ぶLRTと路面電車の違い

- LRTとは?ライトレールとトラムの違い

- 路面電車が衰退した理由は何ですか?

- LRTのメリットとデメリットを解説

- LRTとBRTの具体的な違いとは

- LRTに反対する理由は何ですか?

LRTとは?ライトレールとトラムの違い

LRTとは、「Light Rail Transit(ライト・レール・トランジット)」の略称で、日本語では「次世代型路面電車システム」と訳されることが多い交通システムです。

従来の路面電車が持つ課題を克服し、現代の都市交通に適応させたものと言えます。では、具体的に何が違うのでしょうか。

まず、多くの人が混同しがちな「ライトレール」と「トラム」の違いから整理しましょう。

トラム(Tram):

主にヨーロッパで使われる言葉で、従来の路面電車全般を指します。自動車と同じ道路上を走る併用軌道が中心です。

ライトレール(Light Rail):

トラムを進化させたもので、LRTとほぼ同義で使われます。輸送力が大きい鉄道(ヘビーレール)と比較して「軽量な鉄道」という意味合いがあります。

つまり、LRTは、トラム(路面電車)をベースにしながらも、速達性や快適性を大幅に向上させたシステム全体を指す概念なのです。

LRTと従来の路面電車の決定的な違い

両者の最も大きな違いは、以下の3点に集約されます。

| 比較項目 | LRT(次世代型) | 従来の路面電車 |

|---|---|---|

| 走行空間 | 渋滞の影響を受けない専用軌道が中心。 定時性・速達性が高い。 | 自動車と道路を共有する併用軌道が多く、 渋滞に巻き込まれやすい。 |

| 車両 | 床が低く、停留所との段差がない 床車両(LRV)が主流。 バリアフリー性能が高い。 | 床が高く、乗り降りに階段が必要な車両が多い。 |

| 導入目的 | 都市計画と一体で整備され、 まちづくりや中心市街地の 活性化を目的とする。 | かつての主要な交通手段。 多くはモータリゼーションの進展で廃止された。 |

このようにLRTは、単なる乗り物としてではなく、「渋滞の緩和」「環境負荷の低減」「高齢化社会への対応」といった現代の都市が抱える課題を解決するためのソリューションとして導入されます。デザイン性の高い車両や停留所、軌道に芝生を敷いた緑化なども、都市の景観を向上させる要素として重視されています。

路面電車が衰退した理由は何ですか?

LRTが注目される背景を理解するためには、なぜかつて日本の多くの都市で路面電車が姿を消したのか、その歴史を知ることが重要です。

結論から言うと、路面電車が衰退した最大の理由は「モータリゼーションの急速な進展」です。

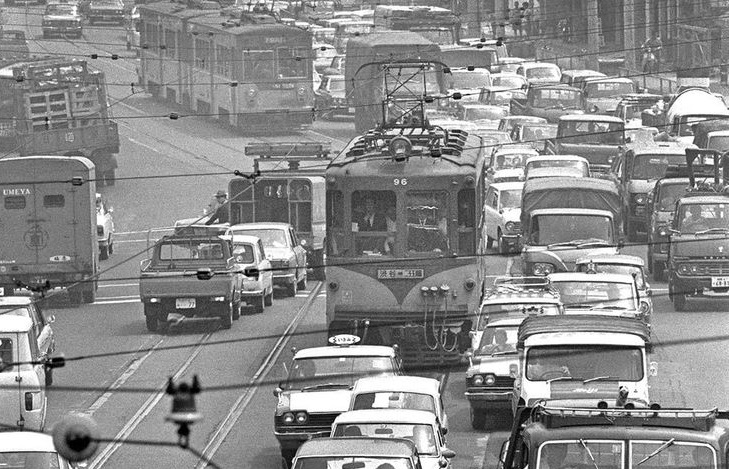

1960年代以降、日本は高度経済成長期を迎え、マイカーの普及が爆発的に進みました。これにより、都市の交通環境は激変し、路面電車は多くの課題に直面することになります。

まさに時代の変化の波に飲まれてしまったんですね…。

渋滞の悪化と定時性の喪失

道路に自動車が溢れかえるようになると、自動車と同じ空間を走る路面電車は頻繁に渋滞に巻き込まれるようになりました。これにより、正確なダイヤで運行することが困難になり、「遅い」「時間が読めない」というイメージが定着してしまいます。

時間を守ることが重要な公共交通機関として、この定時性の喪失は致命的でした。

「邪魔者」扱いされた存在

さらに、交通量が増える中で、道路の中央を占有する軌道や電車そのものが、自動車交通を妨げる「邪魔者」として扱われる風潮が強まりました。

「路面電車を廃止すれば、道路が広くなって渋滞が緩和される」という考えが主流となり、1970年代にかけて、東京、大阪、名古屋、京都といった大都市をはじめ、全国各地で廃止が相次いだのです。

路面電車から他の交通機関へ

廃止された路面電車の代替交通として、人口の多い大都市ではより輸送力の大きい地下鉄が整備され、それ以外の都市では主に路線バスがその役割を担うことになりました。

このように、自動車中心の社会へと移行する過程で、路面電車はその役割を終えたと見なされてしまいました。しかし、その後の環境問題や都市の持続可能性が問われる中で、その価値が再び見直されることになります。

LRTのメリットとデメリットを解説

LRTは多くの都市問題への解決策として期待されていますが、もちろん良い点ばかりではありません。導入を検討する際には、メリットとデメリットを総合的に評価することが不可欠です。

ここでは、LRTが持つ主な長所と短所を分かりやすく整理します。

| メリット(長所) | デメリット(短所) |

|---|---|

| ✅ 高い定時性・速達性 専用軌道を走行するため渋滞の影響を受けず、時間に正確な運行が可能です。 表定速度(停車時間を含む平均速度)も従来の路面電車より速くなります。 | ❌ 高額な初期費用 地下鉄よりは安いものの、軌道や停留所、車両基地などのインフラ整備に多額の建設コストがかかります。 バスに比べると圧倒的に高額です。 |

| ✅ 優れたバリアフリー性能 低床車両の採用により、停留所との段差がほとんどありません。 高齢者や車いす、ベビーカー利用者もスムーズに乗り降りできます。 | ❌ inflexibleなルート 一度軌道を敷設すると、簡単にルートを変更できません。 将来の都市構造の変化に対応しにくいという硬直性があります。 |

| ✅ 環境負荷の低減 電気を動力とするため、走行時にCO₂などの排気ガスを排出しません。 また、自動車からの利用転換が進めば、都市全体の環境負荷を軽減できます。 | ❌ 法律による制約 日本の路面電車に適用される「軌道法」では、最高速度が時速40km、編成の長さが30mに制限されており、性能を最大限に発揮しきれない場合があります。 |

| ✅ 都市景観の向上と活性化 デザイン性の高い車両や芝生軌道は、街のシンボルとなり得ます。 LRTの導入が、沿線の不動産価値向上や中心市街地の活性化につながった事例も報告されています。 | ❌ 市民や事業者との合意形成 建設には、沿線住民や商店主、既存のバス事業者などの理解と協力が不可欠です。 合意形成に時間がかかり、計画が難航するケースも少なくありません。 |

LRTの導入は、運賃収入だけでは測れない「外部効果(社会的便益)」をどう評価するかが成功の鍵となります。環境改善や地域の活性化といった長期的な視点が求められるプロジェクトと言えるでしょう。

LRTとBRTの具体的な違いとは

都市の新たな基幹交通システムを考える際、LRTとしばしば比較対象となるのが「BRT(Bus Rapid Transit)」です。BRTは「バス高速輸送システム」と訳され、バスの弱点を克服し、軌道系交通に匹敵する性能を目指したものです。

両者はどちらが優れているというわけではなく、都市の規模や特性に応じて最適なシステムを選ぶ必要があります。ここでは、4つの観点からLRTとBRTの違いを比較します。

| 比較項目 | LRT(軌道系) | BRT(バス系) | 解説 |

|---|---|---|---|

| 整備コスト | 高い (約50~100億円/km) | 安い (LRTの1/10程度) | BRTは既存の道路インフラを 活用できるため、圧倒的に安価です。 LRTは軌道敷設などに 多額の費用がかかります。 |

| 輸送力 | 中~大 | 中 | 車両を連結できるLRTは、 1便あたりの輸送力で優位にあります。 ただし、BRTも連節バスの導入や 高頻度運行で輸送力を高めることが 可能です。 |

| 環境負荷 | 低い (電気) | 中 (ディーゼル/EVなど) | 電気で走るLRTは走行時のCO₂排出が ゼロです。 BRTはディーゼル車が主流ですが、 近年はEVバスの導入も進んでいます。 |

| 柔軟性 | 低い | 高い | BRTは専用レーンから出て一般道も 走行でき、柔軟な路線網を形成できます。 LRTは軌道から外れることができません。 |

なるほど、一長一短ですね。コストを重視するならBRT、環境性能やシンボル性を重視するならLRTという選択になりそうですね。

実際、海外の先進都市では、都市の基軸となる路線にLRTを導入し、そこから分岐するフィーダー路線をBRTや路線バスが担うなど、両者を組み合わせて効率的な公共交通ネットワークを構築する事例が多く見られます。LRTかBRTかという二者択一ではなく、それぞれの特性を活かした「適材適所」の発想が重要です。

LRTに反対する理由は何ですか?

LRTは多くのメリットを持つ一方で、その導入計画はしばしば反対意見に直面します。華やかなイメージの裏で、なぜ反対の声が上がるのでしょうか。主な理由を理解することは、LRTというシステムを多角的に捉える上で非常に重要です。

1. 採算性への疑問と税金の投入

最も大きな反対理由の一つが「採算性」の問題です。

前述の通り、LRTは建設に莫大な初期費用がかかります。この費用を運賃収入だけで回収することは極めて困難であり、運営には公的な補助、つまり税金の投入が不可欠となるケースがほとんどです。

このため、「本当にそれだけの税金を投入する価値があるのか」「バスで十分ではないか」といった批判が市民や議会から上がることが少なくありません。

2. 既存交通事業者との競合

LRTが計画されるルートには、すでに路線バスを運行している事業者がいることがほとんどです。LRTが開業すれば、当然バスの利用者は減少するため、既存のバス事業者は経営に大きな打撃を受けます。

このため、バス事業者やその労働組合が計画に強く反対することがあります。宇都宮のケースでも、当初は地元のバス事業者が反対の姿勢を示していました。

交通再編の痛み

LRT導入を成功させるには、LRTを幹線とし、バスを支線(フィーダー)とするような交通ネットワーク全体の再編が必要です。この過程では、バス路線の廃止や変更が伴うため、利用者や事業者にとって一時的な痛みが生じることがあります。

3. 自動車利用者からの反発

LRTの専用軌道を確保するためには、既存の道路の車線を削減する必要があります。これは、自動車利用者から見れば「道路が狭くなる」「渋滞が悪化するのではないか」という懸念につながり、ドライバー層からの反発を招く原因となります。

また、トランジットモール(公共交通と歩行者優先の空間)を導入する場合には、沿道の商店主から「車で来店できなくなる」といった反対意見が出ることもあります。

これらの反対意見は、いずれもLRTがもたらす影響の裏返しです。計画を推進する行政には、これらの懸念に対してデータを基に丁寧に説明し、幅広い市民の合意を形成していくプロセスが求められます。

事例で知るLRTと路面電車の違い

- LRTが導入された日本の都市一覧

- LRT成功事例:富山と広島のケース

- 宇都宮LRTは失敗?路面電車なの?

- LRTは京都でも導入が検討中?

- まとめ:lrtと路面電車の違いを理解

LRTが導入された日本の都市一覧

ヨーロッパを中心に多くの都市で導入されているLRTですが、日本ではまだその事例は限られています。しかし、各地でLRT化に向けた取り組みが進んでおり、注目を集めています。

ここでは、日本におけるLRTの代表的な都市を紹介します。

日本の主なLRT導入・LRT化推進都市

- 栃木県 宇都宮市・芳賀町(宇都宮ライトレール):日本初の全線新設LRT。2023年開業。

- 富山県 富山市(富山地方鉄道):JR線(富山港線)をLRTに転換した日本初の本格的LRT。

- 広島県 広島市(広島電鉄):日本最大の路面電車網。超低床車両「グリーンムーバー」を多数導入し、LRT化を推進。

- 福井県 福井市(福井鉄道):低床車両を導入し、えちぜん鉄道との相互乗り入れを実現。

- 熊本県 熊本市(熊本市交通局):超低床車両の導入や軌道緑化など、LRT化に向けた取り組みを進めている。

- 岡山県 岡山市(岡山電気軌道):低床車両の導入やユニークなデザインの車両で注目を集める。

これらの都市に共通しているのは、単に新しい車両を導入するだけでなく、他の交通機関との乗り換えの利便性を高めたり、利用促進のためのまちづくりと連携させたりしている点です。

宇都宮と富山が「新規導入型」、広島や福井、熊本が「既存路線改良型」と大きく分けられそうですね。

特に、2023年8月に開業した宇都宮ライトレールは、計画段階から開業に至るまで多くの注目を集め、その成否は今後の日本のLRT導入の動向を左右する試金石と見なされています。

LRT成功事例:富山と広島のケース

日本のLRTを語る上で欠かせないのが、先駆的な取り組みで成果を上げている富山市と広島市です。両市の事例は、LRTが都市に何をもたらすかを示す好例と言えます。

富山市:「コンパクトシティ戦略」の中核

富山市は、人口減少と高齢化社会を見据え、公共交通を軸とした「コンパクトなまちづくり」を全国に先駆けて推進してきました。

その象徴的な取り組みが、2006年に開業した富山ライトレール(現・富山地方鉄道富山港線)です。これは、利用者が低迷していたJR富山港線をLRT化し、運行本数の増加や停留所の新設、低床車両の導入によって利便性を劇的に向上させたものです。

富山LRT化の効果

LRT化後、利用者は平日で約2倍、休日には約3.5倍に増加しました。さらに、富山駅の南北を走る路面電車が接続されたことで、市内交通の利便性が飛躍的に向上し、LRT沿線への居住を促進する効果も生まれています。

広島市:「動く路面電車の博物館」からLRTへ

広島市を走る広島電鉄は、路線延長、輸送人員ともに日本最大の路面電車事業者です。かつては全国各地で廃止された中古車両を譲り受け、「動く路面電車の博物館」とも呼ばれていました。

しかし、2000年代以降は積極的にLRT化を推進。「グリーンムーバー」の愛称で知られる超低床車両を国内で最も多く導入し、バリアフリー化の先頭を走っています。

また、駅前大橋線の新設による環状ルートの形成や、他の交通機関とのICカード連携など、ハードとソフトの両面から利便性向上に取り組んでいます。原爆ドームなどの観光地を結ぶだけでなく、市民の日常の足として深く根付いており、LRTが都市に不可欠なインフラであることを示しています。

宇都宮LRTは失敗?路面電車なの?

2023年8月に開業した「芳賀・宇都宮LRT(愛称:ライトライン)」は、日本初の全線新設LRTとして大きな注目を集めました。その一方で、計画段階から賛否両論があり、「失敗するのでは?」という声も聞かれました。ここでは、よくある疑問に答える形で宇都宮LRTの現状を解説します。

疑問1:宇都宮ライトレールは路面電車ですか?

結論から言うと、法律上の扱いは「路面電車」ですが、システムとしては「LRT」です。

日本の法律には「LRT」という区分がなく、宇都宮ライトラインも道路上を走行するため、路面電車を規定する「軌道法」に基づいて運行されています。そのため、最高速度が時速40kmに制限されるなど、法的な扱いは従来の路面電車と同じです。

しかし、その実態は専用軌道の多用、低床車両、交通結節点(トランジットセンター)の整備など、LRTの概念に基づいて設計された次世代の交通システムです。従来の路面電車とは明確に一線を画すものと言えます。

なるほど。「中身は最新のLRTだけど、日本の法律上は路面電車のカテゴリーに入る」ということですね!

疑問2:宇都宮LRTは失敗だったのですか?

一部で「失敗」や「税金の無駄遣い」といった批判があったのは事実ですが、開業後の実績を見る限り、現時点では「成功」と評価されています。

運営会社である宇都宮ライトレール株式会社の発表によると、以下のような成果が報告されています。

宇都宮LRTの開業後の実績

- 開業から1年間の利用者数は、当初の需要想定(約480万人)を大幅に上回る約650万人を達成。

- 単年度収支において、2年連続で黒字を達成する見込み。

- 利用者の約2割が、自家用車からLRT利用に転換したという調査結果も出ており、交通渋滞の緩和にも貢献している。

(参照:宇都宮ライトレール株式会社、宇都宮市発表資料など)

当初の想定を上回る利用状況は、通勤・通学だけでなく、買い物やイベント参加など、市民生活の様々な場面でLRTが受け入れられていることを示しています。もちろん、宇都宮駅西側への延伸など課題は残されていますが、LRTが都市にもたらすポテンシャルを証明した重要な事例と言えるでしょう。

LRTは京都でも導入が検討中?

日本で最初に路面電車が走った都市でありながら、1978年に全廃された歴史を持つ京都。世界的な観光都市であるこの街で、LRT導入の可能性はあるのでしょうか。

結論として、行政による具体的な計画は進んでいませんが、市民団体などを中心に導入を求める声は根強く存在します。

LRTを求める声とその理由

京都市内では、観光シーズンの交通渋滞や路線バスの混雑が深刻な問題となっています。LRTはこれらの課題を解決する手段として期待されています。

京都にLRTが期待される理由

- 観光客に分かりやすい:

軌道があるためルートが明確で、外国人観光客にも利用しやすい。 - 輸送力が大きい:

一度に多くの人を運べるため、バスの混雑緩和につながる。 - 景観との調和:

架線をなくす技術(架線レス)を採用すれば、歴史的な街並みの景観を損なわずに導入できる。 - 環境性能:

排気ガスを出さないため、環境に優しい都市イメージを高められる。

これまでにも、専門家や市民団体から東大路通や烏丸通、四条通など具体的なルート案が複数提案されてきました。

導入に向けた高いハードル

一方で、京都でのLRT実現には多くの課題があります。

京都での導入課題

- 莫大な建設費用:

財政が厳しい京都市にとって、巨額の建設費をどう捻出するかが最大の課題です。 - 道路幅の問題:

市内の主要な通りは道幅が狭く、LRTの軌道と自動車交通、歩行者空間を共存させるのが難しい場所が多いです。 - 市民や事業者の合意形成:

建設期間中の交通規制や、既存のバス交通との調整など、クリアすべき問題が山積しています。 - 埋蔵文化財:

地下を掘削する際に遺跡に当たる可能性があり、工事が長期化するリスクがあります。

このように、LRT導入の理想と現実には大きなギャップがあり、現時点では計画が具体化していません。しかし、持続可能な観光都市を目指す上で、LRTは依然として魅力的な選択肢の一つであり、今後の議論の行方が注目されます。

まとめ:lrtと路面電車の違いを理解

この記事では、LRTと従来の路面電車の違いから、国内外の事例、メリット・デメリットまで幅広く解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをリストで振り返ります。

- LRTは「Light Rail Transit」の略で、次世代型路面電車システムを指す

- 従来の路面電車(トラム)との違いは専用軌道、低床車両、都市計画との連携にある

- 路面電車はモータリゼーションの進展により、渋滞や定時性喪失を理由に衰退した

- LRTのメリットは定時性、バリアフリー性能、環境負荷の低減などが挙げられる

- デメリットとしては高額な初期費用やルートの非柔軟性、合意形成の難しさがある

- BRTはバスを基盤とし、LRTより低コストで柔軟な路線設定が可能という特徴を持つ

- LRTへの反対理由は主に採算性への疑問、既存交通との競合、自動車利用者からの反発である

- 日本のLRT導入都市としては、全線新設の宇都宮や、JR線を転換した富山が代表的

- 広島、福井、熊本などは既存路線のLRT化を推進している

- 富山のLRTはコンパクトシティ戦略の中核として、利用者増とまちづくりに貢献した

- 広島は日本最大の路面電車網を持ち、超低床車両の積極導入でLRT化を進めている

- 宇都宮LRTは法律上「路面電車」だが、システムは次世代の「LRT」である

- 宇都宮LRTは開業後の利用者数が想定を上回り、現時点では成功と評価されている

- 京都ではLRT導入を求める声はあるものの、財源や道路幅の問題から具体的な計画はない

- LRTの導入は、単なる交通手段の選択ではなく、都市の未来をデザインする長期的な視点が求められる