日本のプロ野球にはセリーグとパリーグの2つのリーグが存在しますが、「その違いを具体的に説明して」と言われると、意外と戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。

野球観戦を始めたばかりの方なら、「なぜルールが違うの?」「どっちを応援すればいいんだろう?」といった素朴な疑問を持つこともあるでしょう。

この記事では、「セ・リーグはどことどこですか?」という基本的な疑問から、セリーグとパリーグの由来、そしていつから、どのような理由で別れたのかという歴史的な背景まで、野球初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。

さらに、ファンなら誰もが気になる「結局どっちが強いの?」「どっちが人気がある?」といったテーマにも、最新のデータを交えながら深く迫ります。

この記事を読み終える頃には、あなたがどっちのリーグに魅力を感じるか、つまりどっちが好きかを見つけるヒントや、セリーグとパリーグの簡単な覚え方も自然と身についているはずです。最終的に日本で1番強い野球チームが決まるまでのエキサイティングな流れも、きっと理解できるでしょう。

- セリーグとパリーグの根本的な違いがわかる

- 2リーグに分裂した歴史的背景を深く理解できる

- 人気や強さに関する近年の傾向がわかる

- 野球観戦がもっと楽しくなる豆知識が身につく

本記事の内容

プロ野球の基本!セリーグとパリーグの違いとは

- セリーグとパリーグの所属球団一覧

- セ・リーグはどことどこの球団で構成?

- いつから?リーグが別れた理由を解説

- セリーグとパリーグの名称の由来とは?

- セリーグとパリーグの違いを簡単に解説

セリーグとパリーグの所属球団一覧

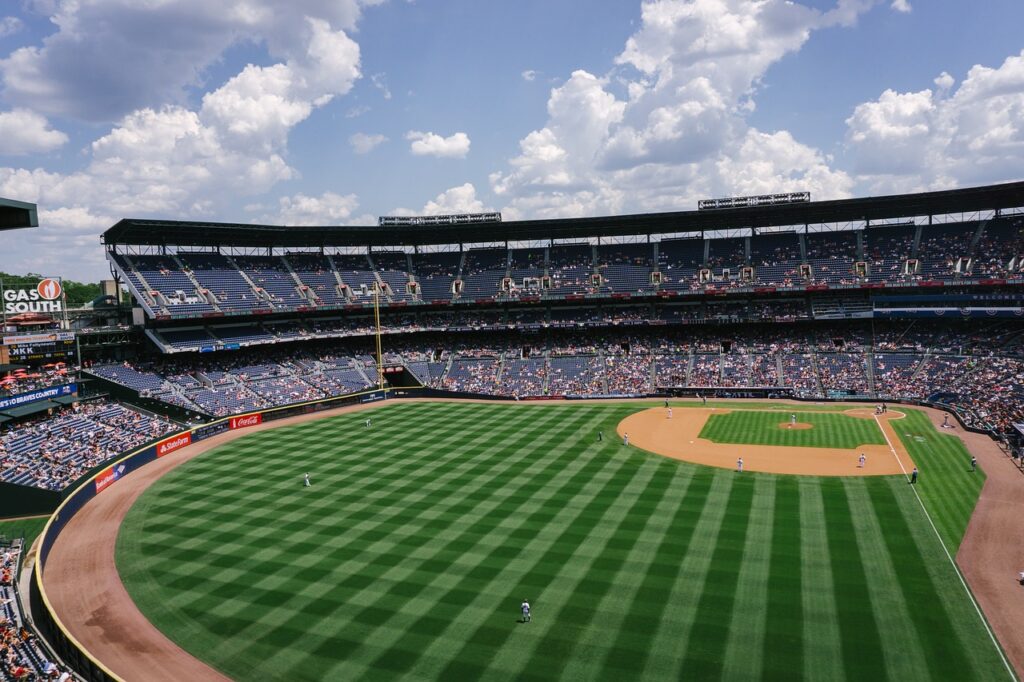

まず、日本のプロ野球を構成する全12球団が、セリーグとパリーグのどちらに所属しているのかを一覧で確認しましょう。それぞれのリーグは6球団ずつで構成されており、合計12球団でペナントレースが争われます。

一覧を見ると、本拠地の所在地が東日本や西日本で綺麗に分かれているわけではないことが分かります。セリーグは東京、名古屋、大阪といった大都市圏に球団が集中している一方、パリーグは札幌、仙台、福岡など、より広範囲の地方都市にフランチャイズが広がっているという特徴が見て取れます。

セントラル・リーグ(セリーグ)

| 球団名 | 本拠地 |

|---|---|

| 読売ジャイアンツ | 東京ドーム(東京都) |

| 東京ヤクルトスワローズ | 明治神宮野球場(東京都) |

| 横浜DeNAベイスターズ | 横浜スタジアム(神奈川県) |

| 中日ドラゴンズ | バンテリンドーム ナゴヤ(愛知県) |

| 阪神タイガース | 阪神甲子園球場(兵庫県) |

| 広島東洋カープ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島(広島県) |

パシフィック・リーグ(パリーグ)

| 球団名 | 本拠地 |

|---|---|

| 北海道日本ハムファイターズ | エスコンフィールドHOKKAIDO(北海道) |

| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 楽天モバイルパーク宮城(宮城県) |

| 埼玉西武ライオンズ | ベルーナドーム(埼玉県) |

| 千葉ロッテマリーンズ | ZOZOマリンスタジアム(千葉県) |

| オリックス・バファローズ | 京セラドーム大阪(大阪府) |

| 福岡ソフトバンクホークス | 福岡PayPayドーム(福岡県) |

セ・リーグはどことどこの球団で構成?

前述の通り、セ・リーグは、読売ジャイアンツ、東京ヤクルトスワローズ、横浜DeNAベイスターズ、中日ドラゴンズ、阪神タイガース、広島東洋カープの6球団で構成されています。

「どことどこ?」という疑問に対して、より具体的に解説すると、セ・リーグにはプロ野球創設期から存在する読売ジャイアンツ(旧・東京巨人軍)、阪神タイガース(旧・大阪タイガース)、中日ドラゴンズ(旧・名古屋軍)といった、球界の歴史そのものと言える伝統球団が多く所属しているのが大きな特徴です。これらの球団は古くからのファンを多く抱え、日本プロ野球の人気を長年にわたって牽引してきました。

セ・リーグの親会社は多種多様

かつては鉄道会社や新聞社が親会社の中心でしたが、現在ではその構成も多様化しています。読売新聞や中日新聞といった新聞社に加え、ヤクルト本社(食品・飲料)、DeNA(ITサービス)、マツダ(自動車)など、様々な業種の企業が球団経営に参画しており、リーグに新たな活気をもたらしています。

いつから?リーグが別れた理由を解説

日本のプロ野球は、最初から2つのリーグが存在したわけではありません。では、いつから、そしてなぜセリーグとパリーグに分かれることになったのでしょうか。

その歴史的な転換点は、1949年(昭和24年)のシーズンオフに訪れました。第二次世界大戦を経て再開されたプロ野球は、当時は「日本野球連盟」という1つのリーグで運営されていました。しかし、毎日新聞社が「毎日オリオンズ(現在の千葉ロッテマリーンズ)」の新規参入を申請したことをきっかけに、球界全体を揺るがす大きな対立へと発展したのです。これを「プロ野球再編問題 (1949年)」と呼びます。

- 発端:

毎日新聞社による「毎日オリオンズ」の新規参入希望。 - 反対派の主張:

読売ジャイアンツや中日ドラゴンズなどが中心。「これ以上球団が増えるとリーグ全体のレベルが低下する」「試合運営が煩雑になる」といった理由で猛反対しました。

背景には、新聞社間の競争意識や、既存球団の既得権益を守りたいという思惑があったとされています。 - 賛成派の主張:

阪急ブレーブス(現・オリックス)や南海ホークス(現・ソフトバンク)などが中心。

加盟球団を増やしてリーグを拡大し、プロ野球をより発展させるべきだと主張しました。

この意見対立は最後まで解消されることなく、ついにリーグは分裂という道を選びます。1950年、新規参入に反対した球団が中心となって「セントラル・リーグ(セ・リーグ)」を、そして参入に賛成した球団が中心となって「パシフィック・リーグ(パ・リーグ)」を結成しました。

つまり、チームの強さや地理的な要因ではなく、球団経営をめぐる理念や利害の対立によって、今日の2リーグ制が誕生したというのが歴史の真実なのです。

セリーグとパリーグの名称の由来とは?

リーグが分裂した経緯から、それぞれの名称にも当時の球団の思惑やプライドが色濃く反映されています。単なるリーグ名以上の意味が込められているのです。

セントラル・リーグ(Central League)

「セントラル」には「中央の」「中心の」といった意味があります。これは、分裂の際に反対派の中心であり、球界の盟主を自負していた読売ジャイアンツなどが、「我々こそが日本プロ野球の正統な後継者であり、本流である」という強い自負とプライドを込めて名付けたと言われています。伝統と格式を重んじる姿勢が表れています。

パシフィック・リーグ(Pacific League)

一方、「パシフィック」は「太平洋」を意味します。これは、既存の枠組みから飛び出した新リーグとして、単に国内にとどまるのではなく、「日本のプロ野球を、太平洋を越えて世界に通用するような国際的なものへと発展させていきたい」という、未来に向けた壮大なビジョンと進取の気性を表しています。

名前の由来一つとっても、セリーグが「伝統」、パリーグが「革新」を志向していたことがうかがえますね。この対比が、後のリーグの性格を形作っていくことになるんです。

セリーグとパリーグの違いを簡単に解説

歴史や所属球団など様々な違いがありますが、試合のルールにおける最も大きく、そして唯一の違いが「DH(指名打者)制」の有無です。この一点を理解するだけで、野球観戦の解像度が格段に上がります。

DH(指名打者)とは?

DHとは「Designated Hitter」の略で、守備には就かず、投手の代わりに打席に立つ「打撃専門」の選手を指します。この制度は、1973年にアメリカのメジャーリーグで導入され、日本ではパリーグが1975年から採用しました。

- パリーグ:DH制あり

投手はピッチングに専念し、打席には立ちません。代わりにDH(指名打者)が打順に入り、攻撃の核の一人となります。 - セリーグ:DH制なし

伝統的な野球のスタイルを重んじ、投手も9人の野手の一人として打順に組み込まれます。自分の打順が回ってくれば、バットを持って打席に立たなければなりません。

このDH制の有無が、両リーグの戦術、選手起用、試合展開に根本的な違いをもたらしています。

注意:交流戦や日本シリーズでのルール適用

年に一度のセ・パ交流戦や、日本一を決める日本シリーズでは、ホームチームのリーグのルールが適用されます。つまり、パリーグ球団の本拠地で試合を行う場合はDH制が採用され、セリーグ球団の本拠地ではDH制は採用されず、投手が打席に立ちます。このルール変更への対応力も、勝敗を分ける鍵となります。

データで比較!セリーグとパリーグの更なる違い

- あなたはどっちが好き?両リーグの魅力

- DH制で分かるセリーグパリーグの覚え方

- 結局のところ、どっちが人気なの?

- データで見る!結局どっちが強いのか?

- 日本で1番強い野球チームが決まるまで

- まとめ:セリーグとパリーグの違いを理解しよう

あなたはどっちが好き?両リーグの魅力

DH制の有無という根本的なルールの違いによって、それぞれのリーグには異なる魅力と面白さが生まれます。「どっちが好き?」という問いは、あなたが野球に何を求めるかによって答えが変わるでしょう。両リーグの一般的な魅力を比較してみます。

セリーグの魅力:監督の采配が光る緻密な「頭脳戦」

セリーグでは投手も打席に立つため、監督の采配が試合を大きく左右します。9人目の打者である投手をどう扱うかが、常に勝負の分かれ目となります。

- 投手の打順で代打を送るのか?

- 得点機でも好投している投手を続投させるのか?

- 早い回で投手を代えた場合、その後の継投策はどうするのか?

このように、一つのプレーが次の采配に複雑に連鎖していく緻密な戦略性や、監督同士の読み合いは、まさに「盤上の将棋」のよう。これがセリーグ最大の醍醐味です。

パリーグの魅力:スター選手が打ちまくる豪快な「パワー野球」

パリーグはDH制により、守備力は高くなくても打撃に特化した選手を起用できます。そのため、1番から9番まで強打者がズラリと並ぶ「切れ目のない打線」を組みやすく、一発逆転のホームランや息もつかせぬ打撃戦が頻繁に繰り広げられます。

また、投手が打撃の負担なく投球に専念できるため、160km/hを超える剛速球投手が多く育つ傾向もあります。スター選手同士の真っ向勝負は、パリーグの華と言えるでしょう。

和食のコース料理と豪華なビュッフェ

両リーグの違いを食事に例えるなら、セリーグは一品一品の繊細な駆け引きを味わう「和食のコース料理」。対するパリーグは、多種多様な強打者が次々と現れる「豪華なビュッフェ」と言えるかもしれません。どちらも異なる魅力を持つ、最高のエンターテインメントです。

DH制で分かるセリーグパリーグの覚え方

野球観戦を始めたばかりだと、「あれ、どっちがDH制ありだっけ?」と混同してしまうことも多いはず。そんな方のために、一度聞いたら忘れない簡単な覚え方をご紹介します。

これで完璧!セ・パDH制の覚え方

- 「パ」リーグ → 「パ」ワフルな打撃の「パ」!

DHという打撃の専門家がいるから、打線がとってもパワフル!とイメージして覚えましょう。 - 「セ」リーグ → 「セ」んりゃく(戦略)が重要の「セ」!

投手の打順をどうするか、監督の緻密な戦略が勝敗を分ける!と覚えるのがおすすめです。

この2つのキーワードさえ頭に入れておけば、テレビ中継やスタジアムで試合を見ていても、「今日はDHありだからパリーグの試合だな」とすぐに判断できるようになりますよ。

結局のところ、どっちが人気なの?

かつてプロ野球界には、「人気のセ、実力のパ」という言葉が定着していました。これは、地上波テレビ中継が巨人戦中心で、絶大な人気を誇る伝統球団を擁するセリーグと、実力はあっても観客動員や注目度で一歩譲るパリーグ、という当時の構図を的確に表した言葉でした。

しかし、2000年代以降、その状況は劇的に変化します。特に2004年の球界再編問題をきっかけに、パリーグ各球団は危機感をバネに、先進的な経営戦略を展開しました。

- 地域密着戦略:

日本ハムが北海道へ、ソフトバンクが福岡へ、楽天が宮城に誕生するなど、本拠地移転や新規参入を通じて新たなファン層を開拓。 - 共同マーケティング:

2006年に6球団共同で「パシフィックリーグマーケティング(PLM)」を設立。

「パ・リーグTV」などの共同事業で、リーグ全体のブランド価値を高めました。

こうした努力の結果、パリーグの人気は飛躍的に向上。2019年のシーズン観客動員数を見ても、セリーグ約1,486万人に対し、パリーグも約1,167万人と、その差は大きく縮まっています。もはや「人気のセ」という言葉は過去のものとなり、両リーグともに独自の魅力で多くのファンから熱烈に支持されているのが現在の姿です。

データで見る!結局どっちが強いのか?

人気と並んでファン最大の関心事といえば、「結局、どちらのリーグが強いのか?」というテーマでしょう。この問いに答えるには、両リーグのチームが直接対決する試合の結果を見るのが最も客観的です。ここでは、近年の主要な直接対決の成績(2015年~2022年)をまとめました。

| 対戦 | パリーグ | セリーグ | 引き分け | 優勢リーグ |

|---|---|---|---|---|

| セ・パ交流戦 (2015-2022) ※2020中止 | 395勝 | 340勝 | 21分 | パリーグ |

| オールスター戦 (2015-2022) ※2020中止 | 8勝 | 5勝 | 1分 | パリーグ |

| 日本シリーズ (2015-2022) | 30勝 (7回優勝) | 12勝 (1回優勝) | 2分 | パリーグ |

このデータが示す通り、交流戦、オールスター戦、そして日本シリーズのいずれにおいてもパリーグが勝ち越しており、近年は「実力のパ」という言葉が、より説得力を持って語られる傾向にあります。

特に、日本一を決める日本シリーズでの圧倒的な成績は、短期決戦におけるパリーグの勝負強さを物語っています。この強さの背景には、DH制による打者のレベル向上や、各球団の近代的なデータ活用、育成システムの充実などが要因として挙げられています。ただし、2021年、2022年の交流戦ではセリーグが2年連続で勝ち越すなど、その勢力図は常に変化しており、今後の両リーグの切磋琢磨から目が離せません。

日本で1番強い野球チームが決まるまで

セリーグとパリーグは、それぞれ独立して長いペナントレースを戦いますが、シーズンの最終盤には、その年の「日本一」の座をかけて激突します。日本で1番強い野球チームが決まるまでの道のりは、大きく3つのステップで構成されています。

日本一決定までのエキサイティングな道のり

- レギュラーシーズン(ペナントレース)

3月下旬から10月上旬にかけて、各リーグ内で約143試合を戦い、まずは「リーグ優勝」という大きな栄光を目指します。これが日本一への挑戦権を得るための第一関門です。 - クライマックスシリーズ(CS)

各リーグのレギュラーシーズン上位3チームが進出し、日本シリーズへの出場権をかけて戦う短期決戦のトーナメント。シーズンの最後まで消化試合をなくし、ファンを熱狂させるために導入されました。 - 日本シリーズ(SMBC日本シリーズ)

両リーグのクライマックスシリーズを勝ち抜いた覇者が、7試合制(先に4勝したチームが勝利)で激突。このシリーズを制したチームだけが、その年の「日本一」という最高の栄冠を手にすることができます。

この一連の流れを理解しておくと、シーズン終盤の順位争いや、ポストシーズンの緊張感あふれる戦いを、より一層深く楽しむことができるでしょう。

まとめ:セリーグとパリーグの違いを理解しよう

この記事では、セリーグとパリーグの違いについて、その歴史的背景からルール、近年の人気や実力の傾向まで、様々な角度から詳しく解説しました。最後に、本記事の要点をリスト形式で総まとめします。

- 日本のプロ野球はセリーグとパリーグの2リーグ制

- 両リーグの最大かつ唯一のルール上の違いはDH制の有無

- パリーグはDH制を「採用」、セリーグは「不採用」

- DH制とは投手の代わりに打席に立つ打撃専門の選手のこと

- 元々は1つのリーグだったが1950年に分裂して誕生した

- 分裂の理由は毎日オリオンズの新規参入を巡る球団間の対立

- 参入に「賛成」した球団がパリーグを形成

- 参入に「反対」した球団がセリーグを形成

- セリーグの名前の由来は「我こそが本流」という自負を示す「セントラル(中央)」

- パリーグの名前の由来は国際的な発展を目指す「パシフィック(太平洋)」

- セリーグの魅力は監督の采配が光る「戦略性」

- パリーグの魅力は強打者が揃う「攻撃力」

- かつての「人気のセ、実力のパ」という構図は大きく変化

- 現在は人気面での両リーグの差は縮小しておりどちらも魅力的

- 近年の直接対決の成績ではパリーグが優勢な傾向にある

- 日本一は両リーグの王者が戦う「日本シリーズ」で決定される

- まずは各リーグでCS進出とリーグ優勝を目指し戦う

- その後CSを勝ち抜いたチームが日本シリーズで対決する

- 覚え方は「パワフルのパ」「戦略のセ」がおすすめ

- これらの違いを理解するとプロ野球観戦は何倍も楽しくなる

セリーグとパリーグ、それぞれに独自の魅力と深い歴史があります。どちらが良い・悪いということではなく、それぞれの個性を知ることが大切です。ぜひこの記事を参考に、あなただけのごひいきのチームや選手を見つけて、エキサイティングなプロ野球の世界を存分に楽しんでください。