足の裏にできる、硬くて悩ましい存在。

それはタコ?それとも魚の目?

見た目も症状も似ているけれど、実は原因もケア方法も全く違うんです。

もしかして、その足の裏の痛み、間違った対処をしていませんか?

この記事では、足のトラブルで検索上位のタコや魚の目の特徴を徹底比較。

痛みの原因を深掘りしたり、自己流で魚の目芯引っこ抜くことがNGな理由も解説します。

医療用語で「べんち」とは何か、イボとの違い、症状に合わせた正しい足のタコの治し方まで、あなたの足の悩みを解決します。

さらに、足のタコの取り方や早く治す方法、痛い時の緊急対処法もご紹介。

この記事を読むと、次のことがわかります。

- うおのめとタコの見た目や痛みの違い

- それぞれの症状が起こる原因

- タコと魚の目の適切な治療法とケア

- イボとの見分け方と対処法

本記事の内容

うおのめとたこの違いとは?症状と原因を解説

- 見た目と痛みの有無

- 医療用語で「べんち」とは

- 魚の目の原因:繰り返す刺激

- 魚の目がめちゃくちゃ痛いのはなぜですか?

- 魚の目の芯を引っこ抜くのはNG?

見た目と痛みの有無

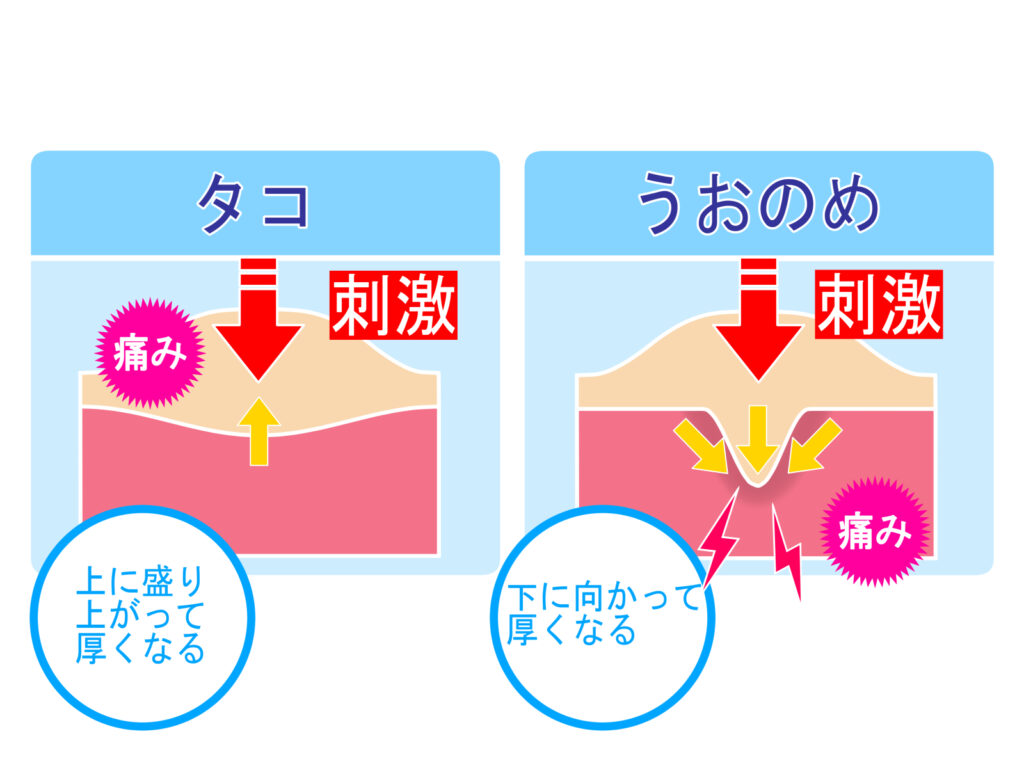

うおのめとたこは、どちらも足の裏や指などにできる角質が厚くなる症状ですが、見た目と痛みの有無において明確な違いがあります。

これらの違いを理解することで、適切な対処法を選ぶことができるでしょう。

まず、たこは、皮膚の表面が比較的広範囲にわたり、厚く硬くなるのが特徴です。

色は、正常な皮膚よりも少し黄色みを帯びていることが多いでしょう。

触ってみると硬く、盛り上がっているのがわかりますが、基本的に圧迫しても痛みはほとんどありません。

これは、たこが皮膚の表面全体で均等に圧力を分散しているためです。

一方、うおのめは、角質が一点に集中して硬くなり、中心に「芯」を形成します。

この芯は、まるで魚の目のように見えることから、この名前が付けられました。

うおのめの最も特徴的な点は、その痛みです。

芯が神経を圧迫するため、上から押すとズキズキとした強い痛みを感じます。

特に歩行時には、体重がうおのめに集中し、激しい痛みを感じることがあります。

場所も異なります。

たこは、足の裏だけでなく、手のひらや指の関節など、慢性的な摩擦や圧力を受ける様々な場所にできます。

例えば、ペンをよく使う人ができる「ペンだこ」や、正座をよくする人ができる「座りだこ」などが良い例です。

他方、うおのめは、足の裏、特に指の付け根や指の間にできることが多いでしょう。

これらの部位は、歩行時に圧力が集中しやすく、うおのめができやすいのです。

これらの違いをまとめると、以下の表のようになります。

| 項目 | たこ (胼胝) | うおのめ (鶏眼) |

|---|---|---|

| 見た目 | 広範囲に皮膚が厚くなる 黄色みを帯びる 表面は比較的滑らか | 中心に硬い芯がある 芯は周囲よりも色が濃い 魚の目のように見える |

| 痛み | 少ない、またはほとんどない | 強い痛みがある、特に圧迫時に顕著 |

| 好発部位 | 足の裏、手のひら、指の関節など、 摩擦を受けやすい場所 | 足の裏、特に指の付け根や指の間 |

医療用語で「べんち」とは

医療現場では、たこのことを「胼胝(べんち)」と呼びます。

胼胝という言葉は、日常会話ではほとんど使われませんが、皮膚科などの医療機関では一般的な用語です。

胼胝は、皮膚が慢性的な機械的刺激を受けることによって、角質層が過剰に増殖し、厚く硬くなった状態を指します。

この刺激は、圧迫、摩擦、ずれなど、様々な形で皮膚に加えられます。

一方、うおのめは「鶏眼(けいがん)」と呼ばれます。

鶏眼も同様に、日常会話ではあまり使われません。

しかし、皮膚科医は、診察の際にこれらの用語を使用することがあります。

これらの医療用語を知っておくと、医師の説明をより正確に理解するのに役立ちます。

魚の目の原因:繰り返す刺激

魚の目の主な原因は、足の裏の特定の部分に繰り返し加わる機械的な刺激です。

この刺激は、サイズの合わない靴、足の変形、歩き方の癖など、様々な要因によって引き起こされます。

例えば、先の細い靴やハイヒールは、足の指を圧迫し、特定の部位に過剰な圧力をかけることがあります。

また、扁平足や外反母趾などの足の変形があると、足の裏の圧力分散がうまくいかず、特定の部位に負荷が集中しやすくなります。

歩き方の癖も、魚の目の原因となることがあります。

例えば、内股や外股で歩いたり、特定の方向に重心をかけて歩いたりすると、足の裏の一部に過剰な刺激が加わります。

これらの刺激が繰り返されることで、皮膚は防御反応として角質を厚くし、硬くします。

そして、最終的に魚の目が形成されるのです。

魚の目がめちゃくちゃ痛いのはなぜですか?

魚の目がめちゃくちゃ痛いのは、硬くなった芯が皮膚の奥にある神経を圧迫するからです。

魚の目の芯は、くさびのように皮膚の内側に向かって成長します。

この芯が、真皮層にある神経を圧迫し、炎症を引き起こすことで、激しい痛みが生じるのです。

特に、足の裏は体重がかかりやすく、常に圧迫される状態にあるため、痛みが強くなる傾向があります。

また、魚の目ができている場所によっても、痛みの程度は異なります。

例えば、指の付け根など、骨に近い場所にできた魚の目は、圧迫されると骨にも刺激が伝わり、より強い痛みを感じることがあります。

さらに、魚の目が炎症を起こしている場合は、痛みがさらに増すことがあります。

魚の目の芯を引っこ抜くのはNG?

魚の目の芯を自分で無理に引っこ抜くのは絶対にやめましょう。

自己流の処置は、症状を悪化させるだけでなく、感染症のリスクを高める可能性があります。

無理に引き抜くと、皮膚が傷つき、細菌が侵入しやすくなります。

そして、炎症や化膿を引き起こすことがあります。

また、芯の一部が皮膚の奥に残ってしまうこともあります。

すると、魚の目は再発しやすくなり、症状が慢性化する恐れがあります。

魚の目の治療は、皮膚科を受診して適切な処置を受けるのが最も安全で効果的です。

皮膚科医は、専用の器具や薬剤を使って、安全かつ確実に魚の目の芯を取り除いてくれます。

市販薬を使用する場合も、必ず医師や薬剤師に相談し、指示に従って使用するようにしましょう。

自己判断で誤った処置を行うと、症状が悪化するだけでなく、治療期間が長引くこともあります。

うおのめとたこの違いを踏まえた治療とケア

- 治し方:根本的な対策

- 取り方:セルフケアと病院での治療

- 早く治す方法はある?

- 痛い時の対処法

- 魚の目とタコとイボの違いを知って適切なケアを

- 再発予防のために:靴選びと生活習慣の見直し

治し方:根本的な対策

足のタコを根本的に治すには、単に表面の角質を取り除くのではなく、タコができてしまう原因そのものにアプローチすることが不可欠です。

タコは、特定の部位に繰り返し加わる圧力や摩擦から皮膚を保護するために、角質が厚く硬くなる現象です。

したがって、根本的な対策としては、これらの圧迫や摩擦の原因を特定し、取り除くことが重要になります。

まず、最も一般的な原因として挙げられるのが、足に合わない靴を履き続けることです。

靴がきつすぎたり、緩すぎたり、あるいは靴底が硬すぎたりすると、足の一部に不自然な圧力がかかり、タコができやすくなります。

また、ハイヒールや先の細い靴は、足の指に過度な負担をかけ、タコや魚の目の原因となることがあります。

靴を選ぶ際には、自分の足のサイズと形に合った、適切な靴を選ぶように心がけましょう。

足のサイズは、夕方に測るのがおすすめです。

なぜなら、一日の活動で足がむくみ、サイズが変化することがあるからです。

また、靴を試着する際には、実際に歩いてみて、足に痛みや圧迫感がないか確認しましょう。

インソール(中敷き)を活用することも有効な手段です。

インソールは、足のアーチをサポートしたり、圧力を分散したりする効果があります。

特に、扁平足や外反母趾などの足の変形がある場合は、専用のインソールを使用することで、タコの発生を予防することができます。

次に、歩き方の見直しも重要です。

歩き方に癖があると、足の一部に過剰な負担がかかり、タコができやすくなります。

例えば、内股や外股で歩いたり、左右の足に均等に体重をかけずに歩いたりすると、特定の部位に圧力が集中し、タコの原因となります。

正しい歩き方は、まず背筋を伸ばし、視線を前に向け、かかとから着地し、つま先で地面を蹴り出すように歩くことです。

歩幅は、自分の身長の約半分程度が目安です。

また、歩く際には、左右の足に均等に体重をかけるように意識しましょう。

取り方:セルフケアと病院での治療

足のタコを取り除く方法には、自宅で行えるセルフケアと、医療機関で行われる専門的な治療の2種類があります。

セルフケアは、軽度のタコや、初期段階のタコに対して有効な手段です。

市販の角質除去クリームや、タコ削り用のやすりなどを使用して、厚くなった角質を少しずつ削り落とします。

角質除去クリームを使用する際には、製品に記載されている使用方法をよく読み、皮膚を傷つけないように注意しましょう。

クリームを塗布する前に、患部を温水で十分に温めると、角質が柔らかくなり、より効果的に除去することができます。

タコ削り用のやすりを使用する際には、力を入れすぎないように注意しましょう。

皮膚を傷つけてしまうと、細菌感染のリスクが高まります。

やすりは、目の粗いものから細かいものへと段階的に使用すると、より安全に角質を除去することができます。

セルフケアを行う際には、以下の点に注意しましょう。

- 皮膚が弱い方は、角質除去クリームの使用を控えめにしましょう。

- 糖尿病や血行障害のある方は、自己判断でセルフケアを行わず、必ず医師に相談しましょう。

- 角質を除去した後は、保湿クリームなどを塗って、皮膚を乾燥から守りましょう。

一方、タコが厚く硬くなっている場合や、セルフケアではなかなか改善しない場合は、医療機関での治療を検討しましょう。

皮膚科を受診すると、医師が専用の器具を使ってタコを削り取ってくれます。

また、液体窒素を使ってタコを凍結させる治療法もあります。

これらの治療法は、セルフケアよりも効果的にタコを除去することができます。

さらに、医師の診察を受けることで、タコの原因となっている足のトラブルを特定し、適切なアドバイスを受けることができます。

早く治す方法はある?

足のタコを少しでも早く治したいと思うのは当然です。

残念ながら、魔法のようにタコを一瞬で消し去る方法は存在しません。

しかし、いくつかのポイントを意識することで、タコの治りを早めることは可能です。

まず、最も重要なことは、タコの原因を取り除くことです。

靴が合わない場合は、すぐに履き替えましょう。

歩き方に癖がある場合は、意識して正しい歩き方を心がけましょう。

インソールを使用することも、足への負担を軽減する上で有効です。

次に、角質除去を効果的に行うことです。

市販薬を使用する際には、必ず使用方法を守りましょう。

また、お風呂上がりなど、皮膚が柔らかくなっている時に行うと、より効果的です。

病院での治療も、検討する価値があります。

医師は、専用の器具や薬剤を使って、安全かつ確実にタコの角質を取り除いてくれます。

さらに、角質除去後の保湿も重要です。

角質を除去した後の皮膚は、乾燥しやすくなっています。

保湿クリームなどを塗って、皮膚を乾燥から守りましょう。

乾燥を防ぐことで、皮膚の再生を促進し、タコの治りを早めることができます。

痛い時の対処法

足のタコが痛い時は、日常生活にも支障をきたすことがあります。

痛みを和らげるためには、以下の対処法を試してみましょう。

- タコパッドを使用する:

市販のタコパッドをタコに貼り、タコへの圧迫や摩擦を和らげます。

タコパッドは、様々な種類がありますので、自分の足に合ったものを選びましょう。 - 靴下を重ね履きする:

靴下を重ね履きすることで、タコへの圧迫を和らげることができます。

ただし、靴がきつくなってしまう場合は、逆効果になることもありますので注意が必要です。 - 靴を履き替える:

タコに当たらない、ゆとりのある靴を履きましょう。 - 足を休ませる:

長時間歩くのを避け、足を休ませましょう。 - 冷やす:

タコが炎症を起こしている場合は、患部を冷やすことで痛みを和らげることができます。

これらの対処法を試しても痛みが改善しない場合は、皮膚科を受診しましょう。

医師は、痛み止めの薬を処方したり、タコを削ったりするなど、適切な治療を行ってくれます。

魚の目とタコとイボの違いを知って適切なケアを

足にできる皮膚のトラブルとして、魚の目、タコ、イボがあります。

これらの違いを正確に理解し、適切なケアを行うことが重要です。

| 項目 | 魚の目(鶏眼) | タコ(胼胝) | イボ(尋常性疣贅) |

|---|---|---|---|

| 原因 | 圧迫 摩擦 | 圧迫 摩擦 | ヒトパピローマウイルス (HPV)感染 |

| 症状 | 中心に硬い芯があり、 押すと激しい痛みがある | 広い範囲で角質が厚くなる 痛みは少ない | 表面がザラザラしている 小さな黒点が見られることがある |

| 好発部位 | 足の裏 指の付け根 指の間 | 足の裏 手のひら 指の関節など | 足の裏、手のひら、指など |

| 感染力 | なし | なし | あり |

| 主な治療法 | 角質除去 外用薬 | 角質除去 外用薬 | 液体窒素療法 外用薬 内服薬 |

魚の目とタコは、どちらも圧迫や摩擦が原因でできます。

しかし、魚の目は中心に硬い芯があり、押すと激しい痛みがあるのに対し、タコは広い範囲で角質が厚くなるだけで、痛みは少ないという違いがあります。

一方、イボは、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因でできます。

そのため、魚の目やタコとは異なり、感染力があります。

イボは、表面がザラザラしていて、小さな黒点が見られることがあります。

これらの違いを踏まえて、適切なケアを行いましょう。

魚の目やタコの場合は、圧迫や摩擦の原因を取り除き、角質除去クリームややすりなどを使って、角質を少しずつ削り落とします。

イボの場合は、自己判断で削ったりせず、必ず皮膚科を受診しましょう。

医師は、液体窒素療法や外用薬などを使って、イボを治療してくれます。

再発予防のために:靴選びと生活習慣の見直し

魚の目やタコは、一度治っても再発しやすいという特徴があります。

再発を予防するためには、日頃から靴選びと生活習慣を見直すことが重要です。

まず、靴は足に合ったものを選びましょう。

足のサイズを正確に測り、つま先に余裕があるものを選びましょう。

また、ヒールの高い靴や先の細い靴は、足に負担がかかりやすいため、できるだけ避けるようにしましょう。

靴を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

- 靴底が柔らかく、クッション性があるものを選ぶ。

- 通気性が良く、蒸れにくい素材を選ぶ。

- 自分の足の形に合った、適切なアーチサポートがあるものを選ぶ。

次に、生活習慣を見直しましょう。

長時間立ち仕事をする場合は、こまめに休憩を取り、足を休ませるようにしましょう。

また、体重が増加すると足に負担がかかりやすくなるため、適切な体重を維持するように心がけましょう。

さらに、足の裏を清潔に保ち、乾燥を防ぐことも大切です。

毎日お風呂で足を洗い、爪を清潔に保ちましょう。

お風呂上がりには、保湿クリームなどを塗り、足の裏を乾燥から守りましょう。

これらの対策を継続することで、魚の目やタコの再発を効果的に予防することができます。

うおのめとたこの違いを理解するための記事内容まとめ

次のように記事の内容をまとめました。

- タコは広範囲に角質が厚くなる状態である

- うおのめは中心に硬い芯ができる

- タコは痛みが少ないかほとんどない

- うおのめは圧迫すると強い痛みがある

- タコは足裏以外にも手のひらなど様々な場所にできる

- うおのめは主に足の裏や指の間にできる

- 医療用語でタコは胼胝(べんち)と呼ばれる

- うおのめは鶏眼(けいがん)と呼ばれる

- タコと魚の目の違いは画像で確認するとわかりやすい

- 魚の目の主な原因は繰り返される機械的な刺激である

- サイズの合わない靴や歩き方の癖が刺激の原因となる

- 魚の目が痛いのは芯が神経を圧迫するためである

- 魚の目の芯を自分で無理に引っこ抜くのは危険である

- 足のタコの根本的な治し方は原因の除去である

- 魚の目、タコ、イボはそれぞれ原因と治療法が異なる