コチジャンと豆板醬の違い、ちゃんと理解していますか?

料理に使う際、どちらが適しているのか迷ったことはありませんか?

この記事では、コチジャンと豆板醬の基本的な特徴から辛さの比較、用途別の選び方まで、詳しく解説します。

これを読むことで、あなたの料理がさらに美味しくなるお手伝いをします。

この記事でわかること

- 基本的な特徴

- 辛さの比較

- 用途別の選び方

- レシピの紹介

- 甜麺醬と豆板醬、コチジャンの違い

- 麻婆豆腐の豆板醬とコチジャンの違い

この記事を参考にして、最適な調味料を選んでくださいね。

本記事の内容

コチジャンと豆板醬の違いを徹底解説

コチジャンと豆板醬、どちらも赤くて辛い調味料ですが、具体的に何が違うのか、いまいちピンとこない、あるいは、漠然としか理解していないという方も少なくないのではないでしょうか。

スーパーの調味料コーナーで、どちらを買うか迷った経験がある方もいるかもしれません。

この二つは、実はルーツも味も使い方も大きく異なっているのです。

この記事では、それぞれの基本的な特徴から、辛さの違い、どんな料理に合うのか、さらに、具体的なレシピ例や、間違えた時の対処法まで、詳しく解説していきます。

この記事を読めば、あなたも調味料の使い分けに迷うことはなくなるでしょう。

- 基本的な特徴をわかりやすく解説

- 辛さの比較

- どっちが使える?用途別の選び方

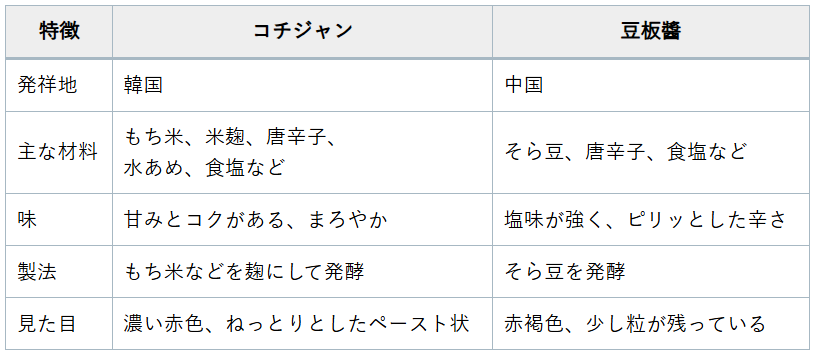

基本的な特徴をわかりやすく解説

まず結論から申し上げますと、コチジャンは韓国発祥、豆板醬は中国発祥の調味料でございます。

この違いだけでも、二つの調味料が持つ風味や、使い方が異なる理由を理解する上で非常に重要になります。

コチジャンは、もち米麹と唐辛子をベースに作られており、甘みとコクがあるのが大きな特徴です。

発酵食品であるため、独特の風味も持ち合わせており、単なる辛さだけでなく、複雑な旨味や香りが感じられます。

例えるならば、甘辛い味噌のようなものでしょうか。

しかし、日本の味噌とは異なり、より濃厚で、深みのある味わいが特徴です。

一方、豆板醬はそら豆と唐辛子を発酵させて作られており、塩味が強く、ピリッとした辛さが特徴です。

中華料理の辛味付けには欠かせない存在で、その強い辛味と風味が、料理に独特のアクセントを加えます。

コチジャンの主な材料は、もち米、米麹、唐辛子、水あめ、食塩などです。

これらの材料を丁寧に混ぜ合わせ、発酵させることで、あの独特の風味と甘みが生まれます。

発酵させているため、うま味が非常に豊富で、まろやかな甘みも感じられます。

一方、豆板醬の主な材料は、そら豆、唐辛子、食塩などです。

こちらも発酵によって、独特の香りと塩味が生まれます。

豆板醬の種類によっては、さらに油や香辛料が加えられていることもあります。

製法にも違いがあります。

コチジャンは、もち米などを炊いて麹を作り、そこに唐辛子などを加えて発酵させるという、手間暇かけた伝統的な製法で作られています。

この発酵の過程が、コチジャンの複雑な味わいを形成する上で非常に重要です。

豆板醬は、そら豆をベースに唐辛子などを加えて発酵させて作るという違いがあります。

豆板醬も発酵食品ですが、コチジャンとは異なる発酵プロセスを経るため、風味も全く異なります。

見た目も少し異なります。

コチジャンは、濃い赤色で、ねっとりとしたペースト状です。

その濃厚な色合いが、コチジャンの濃厚な味わいを象徴しています。

豆板醬は、赤褐色で、少し粒が残っているような状態です。

豆板醬の種類によっては、より粗挽きで、粒が大きく残っているものもあります。

これらの違いを理解しておくと、料理に合わせて上手に使い分けられるだけでなく、調味料の背景にある文化や歴史にも触れることができるでしょう。

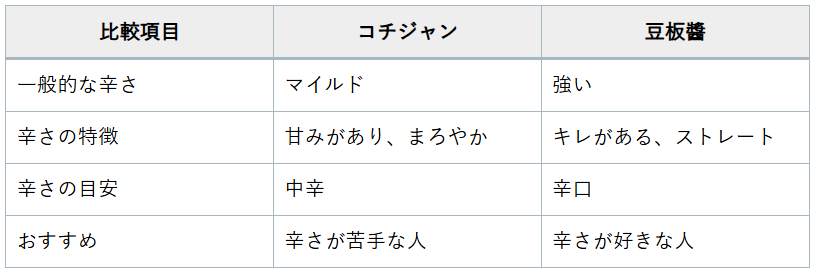

辛さの比較

次に気になるのは、どちらがより辛いのか、という点ではないでしょうか。

辛さの感じ方は人それぞれですが、一般的にどちらがより刺激的なのかを知っておくことは、料理の味付けを考える上で重要です。

結論から申し上げますと、一般的に豆板醬の方が辛さが強いことが多いです。

これは、豆板醬が持つ独特の風味と、唐辛子の配合量が関係しています。

コチジャンは、甘みとコクがある分、辛さはマイルドに感じることが多いでしょう。

もちろん、商品によって辛さの度合いは異なりますので、あくまで目安としてお考えください。

また、同じコチジャンや豆板醬でも、メーカーやブランドによって、味が大きく異なることもありますので、実際に試してみるのが一番です。

コチジャンの辛さは、唐辛子の種類や配合量によって変わってきますが、甘みがあるため、ストレートな辛さではないのが特徴です。

例えるならば、ピリ辛でありながらも、どこかまろやかな印象で、辛さの中に甘みや旨味を感じることができます。

一方、豆板醬は、唐辛子の辛さがダイレクトに伝わってくるような、キレのある辛さです。

豆板醬の種類によっては、油分が多いものもあり、その場合はより辛く感じることがあります。

特に、四川豆板醬と呼ばれるものは、かなり辛いものもあるため、注意が必要です。

四川豆板醬は、豆板醬の中でも特に辛味が強く、独特の風味を持つため、使用量には注意が必要です。

辛さの感じ方は人それぞれですので、一概には言えませんが、目安として、コチジャンは「中辛」、豆板醬は「辛口」程度と考えておくと良いでしょう。

しかし、これはあくまで目安であり、自分の好みに合わせて、それぞれの調味料の量を調整することが重要です。

また、辛さが苦手な方は、少量ずつ試しながら、徐々に量を増やしていくことをおすすめします。

もし、辛さが苦手な場合は、コチジャンから試してみるのがおすすめです。

コチジャンは、甘みがあるため、比較的マイルドで、辛さの刺激も少ないため、初心者の方でも扱いやすいでしょう。

豆板醬を使用する場合は、少量から加えて、味を見ながら調整していくと失敗が少ないでしょう。

豆板醬は少量でも十分に辛さを出せるため、少量ずつ試しながら、味を見ていくのがおすすめです。

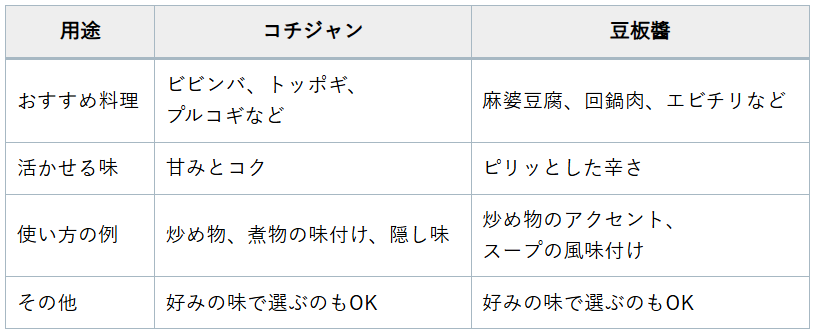

どっちが使える?用途別の選び方

さて、ここまでそれぞれの特徴を見てきましたが、結局どちらを使えばいいのか、と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

どちらも赤くて辛い調味料であるため、料理によってどちらを使えばいいのか、迷ってしまうこともあるでしょう。

基本的には、コチジャンは韓国料理、豆板醬は中華料理に使用するのがおすすめです。

これは、それぞれの調味料が持つ風味や、味の特性が、それぞれの料理によく合うからです。

しかし、必ずしもそのルールに従う必要はなく、自分の好みや、料理の目的に合わせて、自由に使い分けても構いません。

コチジャンは、ビビンバ、トッポギ、プルコギなど、甘辛い味付けが特徴の韓国料理にぴったりです。

コチジャンの甘みとコクが、これらの料理の味を深め、より美味しく仕上げます。

甘みとコクを活かして、炒め物や煮物の味付けにも使えます。

例えば、豚キムチをコチュジャンで味付けすると、まろやかな辛さになり、美味しくいただけます。

また、コチジャンは、肉料理の漬け込みタレとしても活用でき、肉を柔らかくする効果も期待できます。

一方、豆板醬は、麻婆豆腐、回鍋肉、エビチリなど、ピリッとした辛さが特徴の中華料理に最適です。

豆板醬の強い辛味と風味が、これらの料理に独特のアクセントを加えます。

炒め物のアクセントや、スープの風味付けにも活用できます。

麻婆豆腐の辛さは豆板醬で決まると言っても過言ではないでしょう。

また、豆板醬は、餃子のタレや、ラーメンのスープなどにも活用でき、料理の幅を広げることができます。

しかし、コチジャンも豆板醬も、工夫次第で様々な料理に使えるのです。

例えば、コチジャンを隠し味に使うと、いつもの料理が深みのある味わいに変化しますし、豆板醬を少量だけ加えれば、ピリッとしたアクセントになります。

それぞれの調味料の特性を理解し、自分のアイデア次第で、様々な料理に活用してみましょう。

料理のジャンルだけでなく、好みの味で選んでみるのも良いでしょう。

甘辛い味が好きならばコチジャン、ピリ辛が好きならば豆板醬、という風に選ぶのも一つの方法です。

また、同じ料理でも、コチジャンと豆板醬を両方使ってみることで、より複雑で、奥行きのある味わいになることもあります。

コチジャンと豆板醬の違いと選び方

コチジャンと豆板醬の違いについて、基本的なことから、具体的な使い方まで理解を深めてきましたが、ここからは、さらに実践的な内容に踏み込んでいきましょう。

この章では、コチジャンと豆板醬を使ったレシピの提案、間違えて使ってしまった時の対処法、さらに、甜麺醬との違いについて、より詳しく解説していきます。

これらの情報を知っておくことで、あなたは、より自信を持って調味料を使いこなすことができるようになるでしょう。

そして、料理のレパートリーも格段に広がり、食卓をより豊かに彩ることができるはずです。

- 基本的な特徴をわかりやすく解説

- 辛さの比較

- どっちが使える?用途別の選び方

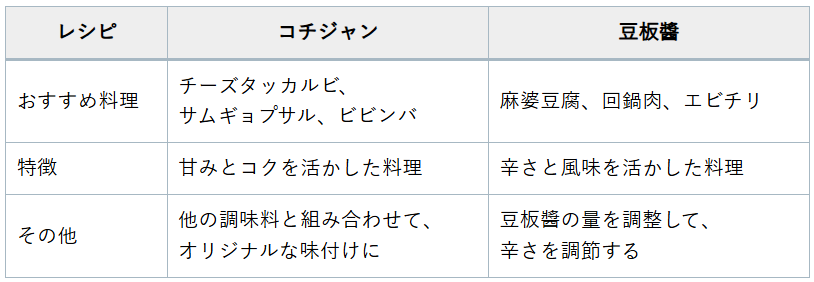

レシピの紹介

コチジャンと豆板醬、それぞれの特徴を最大限に活かしたレシピをいくつかご紹介します。

これらのレシピを参考に、ぜひご自身のオリジナルレシピも開発してみてください。

まずは、コチジャンを使ったレシピから。

おすすめは、やはり「チーズタッカルビ」です。

鶏肉と野菜をコチジャンベースの甘辛いタレで炒め、とろけるチーズを絡めて食べる、あの美味しい料理です。

コチジャンの甘みとコクが、チーズと非常に相性が良く、食欲をそそります。

作り方も簡単ですので、ぜひお試しください。

また、チーズタッカルビ以外にも、コチジャンは、ビビンバのタレや、トッポギの味付け、プルコギの漬けダレなど、様々な韓国料理に活用できます。

コチジャンの甘みとコクを活かして、普段の炒め物や煮物にも、隠し味として加えてみても良いでしょう。

次に、豆板醬を使ったレシピです。

定番は「麻婆豆腐」でしょう。

ひき肉と豆腐を豆板醬ベースのピリ辛のタレで煮込む、あの美味しい中華料理です。

豆板醬の辛さと風味が、豆腐とひき肉の旨味を引き立て、ご飯が止まらなくなること間違いなしです。

豆板醬の量で辛さを調整できるのも嬉しいポイントです。

麻婆豆腐以外にも、豆板醬は、回鍋肉やエビチリ、麻婆茄子など、様々な中華料理に活用できます。

豆板醬の辛味と風味を活かして、炒め物のアクセントや、スープの風味付けにも活用してみましょう。

その他にも、コチジャンは、サムギョプサルやビビンバの味付けにも使えますし、豆板醬は、回鍋肉やエビチリにも使えます。

また、両方の調味料を少量ずつ、組み合わせて使ってみるのも面白いでしょう。

例えば、麻婆豆腐に、コチジャンを少し加えて、甘みとコクをプラスしたり、豚キムチに、豆板醬を少し加えて、辛味をアップさせたりすることも可能です。

それぞれの特徴を理解して、様々な料理にチャレンジしてみてください。

そして、自分だけのオリジナルレシピを開発してみるのも、料理の楽しみの一つです。

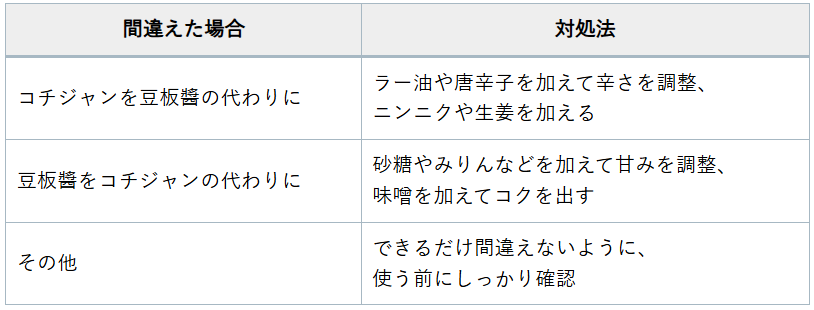

間違えた時の対処法

料理中にコチジャンと豆板醬を間違えてしまった、という経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

それは決して珍しいことではありません。

特に、料理初心者の方や、普段あまり料理をしない方は、このようなミスをしてしまうこともあるでしょう。

しかし、そんな時でも、慌てずに対応すれば、美味しく料理を仕上げることができます。

そんな時でも、慌てずに対応すれば大丈夫です。

それぞれの特徴を理解していれば、リカバリーする方法はいくつかあります。

これらの対処法を覚えておくことで、万が一間違えてしまっても、冷静に対処することができるでしょう。

例えば、コチジャンを豆板醬の代わりに使ってしまった場合。

豆板醬のようなピリッとした辛さを出したいのに、コチジャンの甘さが目立ってしまうことがあります。

そのような時は、ラー油や唐辛子を少量ずつ加えて、辛さを調整すると良いでしょう。

また、豆板醬の風味を近づけるために、ニンニクや生姜を加えてみても良いかもしれません。

これらの調味料を加えることで、より豆板醬に近い風味と辛さを再現することができます。

逆に、豆板醬をコチジャンの代わりに使ってしまった場合。

甘みが足りないと感じるでしょう。

そのような時は、砂糖やみりんなどの甘味を加えて調整してみましょう。

味噌を少し加えてコクを出すのもおすすめです。

これらの調味料を加えることで、甘みとコクをプラスし、コチジャンに近い味に近づけることができます。

ただし、リカバリーするには限界もありますので、できる限り間違えないように、使う前にしっかり確認することが大切です。

調味料を使う前には、必ずラベルをよく確認し、間違えないように注意しましょう。

また、調味料の瓶や容器に、テプラなどで名前を貼っておくのも、ミスを防ぐための良い方法です。

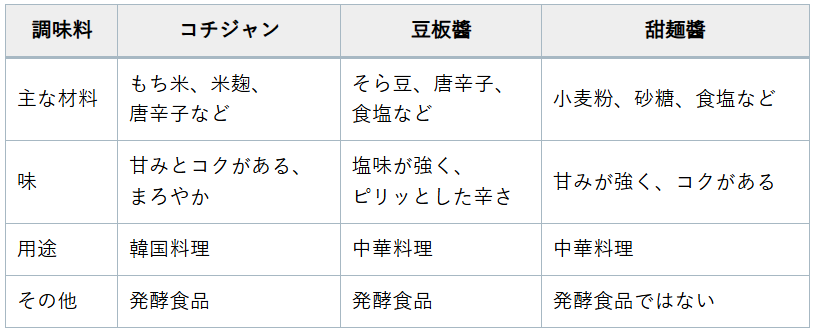

甜麺醬との違いは?

コチジャン、豆板醬ときたら、次は甜麺醬について知りたいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

これらの調味料は、見た目が似ているため、料理をする際に間違えて使ってしまう可能性もあります。

この三つは、見た目も色も似ているため、混同しがちですが、それぞれ全く異なる調味料です。

それぞれの特徴を理解しておくことで、より料理の幅を広げることができます。

甜麺醬は、小麦粉をベースに作られた甘味噌で、中華料理でよく使われます。

回鍋肉や北京ダックに使われる、あの甘くてコクのあるタレの正体は、この甜麺醬です。

豆板醬のような辛さはなく、甘みが特徴的です。

コチジャンのように発酵させているわけではないため、風味も全く異なります。

甜麺醬は、独特の甘みとコクがあり、中華料理には欠かせない調味料の一つです。

コチジャンは、甘みとコクがあり、豆板醬は、塩味が強くピリッとした辛さが特徴です。

そして甜麺醬は、甘みが特徴です。

この違いを理解しておけば、料理に合わせて使い分けることができるでしょう。

また、これらの調味料を、それぞれ少量ずつ組み合わせて使うことで、より複雑で、奥行きのある味わいを出すことができます。

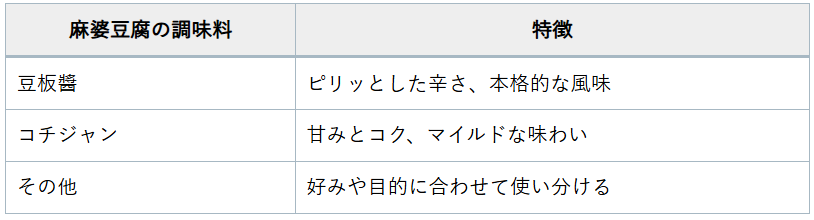

麻婆豆腐での違いは?

麻婆豆腐といえば、豆板醬を使うのが一般的ですが、中にはコチジャンを使って作る方もいらっしゃるようです。

それぞれの調味料を使った場合、どのような違いがあるのか、具体的に解説していきます。

そこで、豆板醬とコチジャンを使った麻婆豆腐の違いを比較してみましょう。

それぞれの調味料の特徴を理解することで、自分の好みに合わせた麻婆豆腐を作ることができるでしょう。

豆板醬を使った麻婆豆腐は、ピリッとした辛さと、豆板醬特有の風味が特徴です。

本格的な麻婆豆腐を作るには、やはり豆板醬は欠かせないでしょう。

豆板醬の辛味と風味が、麻婆豆腐の味を引き締め、より本格的な味わいに仕上げてくれます。

一方、コチジャンを使った麻婆豆腐は、甘みとコクが加わり、マイルドな味わいになります。

辛さが苦手な方や、お子様向けの麻婆豆腐を作る時には、コチジャンを使うのも良いかもしれません。

コチジャンの甘みとコクが、麻婆豆腐の辛さを和らげ、より食べやすい味に仕上げてくれます。

どちらが良いかは、好みの問題ですが、本格的な麻婆豆腐を作りたいのであれば豆板醬、マイルドな麻婆豆腐を作りたいのであればコチジャン、という風に使い分けるのがおすすめです。

また、豆板醬とコチジャンを両方使って、それぞれの良いところを取り入れた麻婆豆腐を作ってみるのも面白いでしょう。

コチジャンと豆板醬の違いを徹底解説! のまとめ

さて、ここまでコチジャンと豆板醬の違いについて、様々な角度から詳しく見てきました。

それぞれのルーツや材料、味、使い方、さらには間違えてしまった時の対処法まで、幅広い情報を共有できたかと思います。

これらの情報を踏まえ、改めて二つの調味料の特徴を整理し、日々の料理にどう活かしていくかを考えていきましょう。

このまとめを読めば、あなたもコチジャンと豆板醬を自信を持って使いこなせるはずです。

ぜひ、最後までお付き合いください。

コチジャンと豆板醬、それぞれの違いを振り返ってみましょう。

- ルーツの違い:

コチジャンは韓国生まれ、豆板醬は中国生まれと、まずこの違いを頭に入れておきましょう。 - 主な材料:

コチジャンはもち米麹と唐辛子がベース、一方、豆板醬はそら豆と唐辛子がベースです。 - 味わい:

コチジャンは甘みとコクがあり、豆板醬は塩味が強く、ピリッとした辛さが特徴です。 - 辛さ:

一般的に豆板醬の方が辛さが強く、コチジャンはマイルドな辛さであることが多いです。 - 使い方:

コチジャンは韓国料理、豆板醬は中華料理に使うのが基本ですが、工夫次第で様々な料理に活用できます。

豆板醬を使うと、ピリッとした辛さが特徴の本格的な麻婆豆腐になり、コチジャンを使うと、甘みとコクが加わり、マイルドな味わいの麻婆豆腐になります。

これらの情報を踏まえて、これからはぜひ、それぞれの調味料を意識的に使い分けてみてください。

その日の気分や、作りたい料理に合わせて、コチジャンと豆板醬を上手に使いこなすことで、料理のレパートリーが広がり、食卓がより一層豊かになるでしょう。

この記事が、あなたの料理の腕を上げる一助となればうれしいです。