店舗へのQRコード決済の導入を検討する際、

「qrコード決済の導入費用はいくらかかるのか」

「PayPayとAupayの決済手数料は具体的にどのくらい違うのか」

といった疑問が浮かぶのではないでしょうか。

また、qrコード決済の手数料は誰が払うのかという基本的な仕組みや、qrコード決済の手数料は高いというイメージの真偽も気になるところです。

この記事では、qrコード決済事業者の一覧やキャッシュレスqr決済の手数料一覧を基に、qr コード 決済 手数料 比較を分かりやすく行います。

さらに、かつて話題となったqrコード決済の手数料無料キャンペーンの現状や、QRコード決済、なぜ今やめる店が増えているのかという背景、そしてQRコード決済で一番人気なのはどのサービスかについても、専門的な視点から詳しく解説していきます。

- 主要QRコード決済の最新手数料がわかる

- 直接契約と決済代行サービスの違いがわかる

- 手数料を抑えてお得に導入するポイントがわかる

- 自店舗に最適なサービスの選び方がわかる

本記事の内容

qrコード 決済の手数料比較の基礎知識

- qrコード決済の導入費用はいくら?

- qrコード決済 手数料 誰が払うのか?

- 主要なqrコード決済事業者の一覧

- キャッシュレス qr決済の手数料一覧

- QRコード決済で一番人気なのは?

qrコード決済の導入費用はいくら?

QRコード決済の導入にかかる費用は、導入方法によって大きく異なりますが、初期費用0円で始めることも十分に可能です。

導入方法には、主に「ユーザースキャン方式」と「ストアスキャン方式」の2つがあります。

ユーザースキャン方式は、店舗が提示したQRコードをお客様が自身のスマートフォンで読み取って決済する方法です。

この場合、決済事業者から提供されるQRコードが印刷されたスタンドやステッカーをレジ周りに設置するだけなので、専用端末の購入は不要であり、初期費用はほとんどかかりません。

一方、ストアスキャン方式は、お客様が提示したQRコードを店舗側がスキャナーや端末で読み取る方法です。

こちらの場合は、QRコードを読み取るためのスマートフォンやタブレット、あるいは専用の決済端末を店舗で用意する必要があります。

ストアスキャン方式の注意点

ストアスキャン方式を導入する場合、端末購入費に加えて、Wi-Fi環境の整備費用や月々の通信費が発生する可能性があります。

ただし、決済代行サービスの中には、キャンペーンを利用することで決済端末が無料または割引価格で提供されることもあります。

このように、どの方式を選ぶか、また決済代行サービスを利用するかどうかで導入費用は変わってきます。

コストを最優先するなら、まずはユーザースキャン方式での導入を検討するのが良いでしょう。

qrコード決済 手数料 誰が払うのか?

結論から言うと、QRコード決済の決済手数料を支払うのは、サービスを導入している店舗側(加盟店)です。

お客様がQRコード決済で支払った金額の全額が、そのまま店舗の売上になるわけではありません。

決済が行われるたびに、売上金額の中から所定の決済手数料が差し引かれ、その残額が決済事業者から店舗の口座へ振り込まれる仕組みになっています。

例えば、1,000円の商品が売れて決済手数料が1.98%だった場合、19.8円が手数料として引かれ、店舗の売上は980.2円となります。

手数料の顧客への上乗せは規約違反

「手数料がかかるなら、その分を商品価格に上乗せして顧客に請求したい」と考えるかもしれませんが、これは多くの決済事業者の加盟店規約で禁止されています。

現金払いのお客様とキャッシュレス決済のお客様で支払う金額に差をつけることは、原則として認められていません。

もし規約違反が発覚した場合、サービスの利用停止といったペナルティが課される可能性もあるため、絶対に行わないでください。

手数料は店舗側の負担となりますが、QRコード決済の導入は、販売機会の損失を防いだり、会計業務を効率化したりするなど、手数料負担を上回るメリットが期待できます。

主要なqrコード決済事業者の一覧

日本国内には多くのQRコード決済サービスが存在しますが、特に利用者数が多く、店舗への導入を検討する上で中心となるのが以下の4つのサービスです。

国内の主要QRコード決済サービス

- PayPay(ペイペイ):

ソフトバンクグループとヤフーの合弁会社であるPayPay株式会社が運営。

圧倒的なユーザー数と加盟店数を誇り、市場のリーダー的存在です。 - 楽天ペイ:

楽天グループが提供。

楽天ポイントとの連携が強く、楽天経済圏のユーザーに広く利用されています。 - d払い:

NTTドコモが運営。ドコモユーザー以外も利用可能で、メルペイとの連携により利便性が向上しています。 - au PAY:

KDDIが提供。auユーザーを中心に利用者を拡大しており、Pontaポイントが貯まる・使えるのが特徴です。

これらのサービスはそれぞれに特徴があり、手数料や入金サイクル、連携しているポイントプログラムなどが異なります。

どのサービスを導入するかは、自店の顧客層や運営方針に合わせて選ぶことが重要です。

例えば、若い顧客層が多い店舗であればPayPayは必須と言えるでしょう。

また、楽天のサービスをよく利用するお客様が多いなら楽天ペイ、インバウンド需要も見込みたいならAlipayやWeChat Payと同時に導入できるau PAYなども選択肢に入ります。

「どのサービスを導入すれば良いか分からない」という場合は、まず利用者数が最も多いPayPayから検討を始めるのが一般的です。

その上で、必要に応じて他のサービスを追加したり、複数の決済手段をまとめて管理できる「決済代行サービス」の利用を検討したりするのがおすすめです。

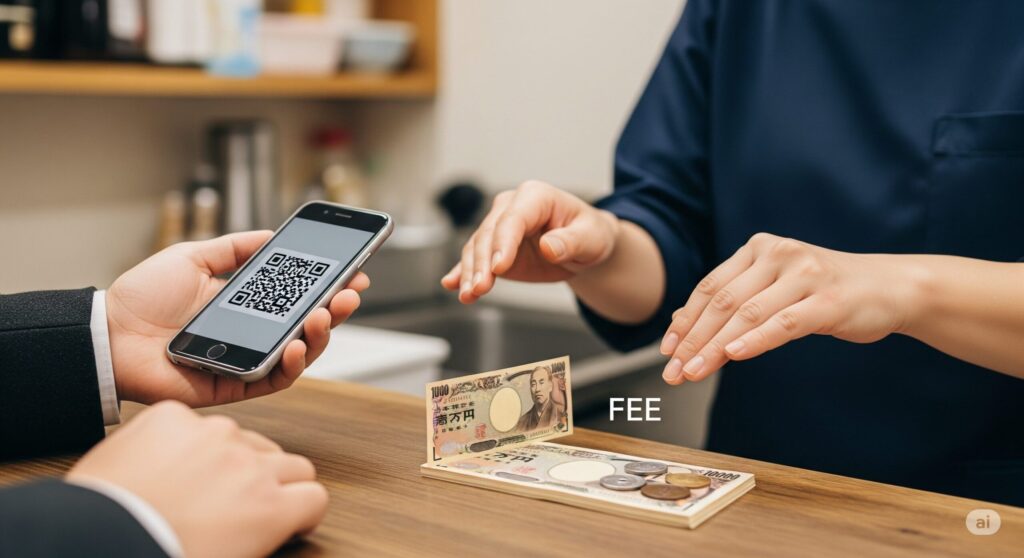

キャッシュレス qr決済の手数料一覧

QRコード決済の決済手数料は、「どの決済サービスか」そして「どのように契約するか」によって大きく異なります。

契約方法には、各決済事業者と直接契約する方法と、複数の決済ブランドをまとめて扱える決済代行サービスを経由する方法の2種類があります。

ここでは、主要4社の手数料を契約方法別に見ていきましょう。

| 決済サービス | 直接契約時の決済手数料 | 決済代行サービス経由の決済手数料 |

|---|---|---|

| PayPay | 1.60%または1.98%(税別) | 約2.00~3.25% |

| 楽天ペイ | 2.95%(税別) | 約2.00~3.24% |

| d払い/メルペイ | 2.60%(税別) | 約2.00~3.24% |

| au PAY | 2.60%(税別) | 約2.00~3.24% |

※決済代行サービスの決済手数料は、Square、stera pack、PAYGATE、Airペイなどのサービスを参考にしています。サービスやプランによって手数料率は変動します。

表を見ると分かる通り、特にPayPayは直接契約することで手数料を1%台に抑えることができ、他のサービスと比較して非常に魅力的です。

一方、決済代行サービスを利用すると、手数料は直接契約よりも少し高くなる傾向があります。

ただし、決済代行サービスには、QRコード決済だけでなくクレジットカードや電子マネーなど、多様な決済手段を一つの端末や契約でまとめて管理できるという大きなメリットがあります。

売上の一元管理や入金サイクル統一による経理業務の効率化を考えると、手数料が多少高くても決済代行サービスを選ぶ価値は十分にあります。

QRコード決済で一番人気なのは?

数あるQRコード決済サービスの中で、現在最も人気があり、圧倒的なシェアを誇っているのはPayPayです。

MMD研究所が2021年に実施した調査によると、「最も利用しているQRコード決済サービス」としてPayPayを挙げた人は46.1%にのぼり、2位のd払い(16.9%)に大きな差をつけています。

また、公正取引委員会の資料でも、2020年時点でのQRコード決済のシェアにおいてPayPayが他社を大きく引き離している状況が示されています。

この人気の背景には、サービス開始当初に行われた「100億円あげちゃうキャンペーン」に代表される大規模なポイント還元キャンペーンがあり、多くの利用者を獲得することに成功しました。

PayPayが人気の理由

- 利用者数の多さ:

日常的に利用しているユーザーが非常に多く、導入することで販売機会の拡大に直結しやすいです。 - 使えるお店の多さ:

全国のコンビニ、スーパー、飲食店、個人商店まで、幅広いジャンルの店舗で利用できるため、顧客にとっての利便性が高いです。 - シンプルな操作性:

アプリの使い方が分かりやすく、誰でも簡単に決済できる点も支持されています。

これらの理由から、店舗がQRコード決済を導入する際には、まずPayPayに対応することが顧客満足度を高め、売上向上に繋がる最も確実な選択肢の一つと言えるでしょう。

「どの決済サービスを導入すべきか迷ったら、まずはPayPayから」というのが現在の定説になっています。

詳細なqrコード 決済の手数料比較

- PayPayとAupayの決済手数料は?

- qrコード決済の手数料は高いのか?

- qrコード決済で手数料無料は今もある?

- QRコード決済、なぜ今やめる店がある?

- まとめ:qrコード 決済の手数料比較のコツ

PayPayとAupayの決済手数料は?

QRコード決済の中でも特に人気の高いPayPayとau PAYですが、決済手数料には明確な違いがあります。

店舗が直接契約した場合の手数料を比較してみましょう。

PayPayの決済手数料

PayPayの決済手数料は、加盟店向けの有料サービス「PayPayマイストア ライトプラン」に加入しているかどうかで異なります。

- 通常プラン:

1.98%(税別) - PayPayマイストア ライトプラン加入時:

1.60%(税別)

「PayPayマイストア ライトプラン」は月額1,980円(税別)の費用がかかりますが、決済手数料が安くなるほか、PayPayアプリ上でクーポンを発行できるなど、販促に役立つ機能が利用できます。

多くの決済を行う店舗であれば、月額費用を支払ってもライトプランに加入した方がトータルのコストを抑えられる可能性があります。

au PAYの決済手数料

au PAYの決済手数料は、プランによる違いはなく一律です。

- 決済手数料:2.6%(税別)

au PAYの手数料はPayPayと比較すると少し高めですが、決済代行サービスなどを介さずに直接契約すれば、一般的なキャッシュレス決済の手数料(約3%)よりは低く抑えられます。

どちらを選ぶべき?

手数料率だけを比較すると、PayPayの方が明らかに有利です。特に1.60%という料率は、他のQRコード決済やクレジットカード決済と比較しても最安水準です。

一方で、au PAYは導入時に中国の主要QR決済であるAlipay+やWeChat Payも同時に申し込めるというメリットがあり、インバウンド需要を取り込みたい店舗にとっては魅力的な選択肢となります。

自店の売上規模や顧客層を考慮して、最適なサービスを選びましょう。

qrコード決済の手数料は高いのか?

「QRコード決済の手数料は高い」というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、一概にそうとは言えません。

実際には、契約方法や他のキャッシュレス決済と比較することで、むしろ割安になるケースもあります。

ポイントは、クレジットカード決済の手数料と比較することです。

一般的に、小規模な店舗がクレジットカード決済を導入する場合、決済代行サービスを利用することが多く、その際の手数料は3%前後が相場です。

例えば、AirペイやSquareといった人気の決済代行サービスでも、クレジットカード決済の手数料は3.24%~3.25%に設定されています(プランや条件によって割引あり)。

これに対して、QRコード決済の手数料を見てみましょう。

- PayPay(直接契約):

1.60%~1.98%(税別) - au PAYやd払い(直接契約):

2.6%(税別)

このように、PayPayなどを直接契約すれば、多くのクレジットカード決済代行サービスの手数料率よりも安く導入できます。

決済代行サービス経由の場合は注意

ただし、注意点があります。

QRコード決済も、決済代行サービスを経由して導入する場合、手数料は約3.24%程度になることが多く、その場合はクレジットカード決済の手数料とほぼ同じ水準になります。

手数料を最優先に考えるのであれば、利用者の多いPayPayと直接契約し、他の決済方法は決済代行サービスで補う、といったハイブリッドな導入方法も有効な戦略です。

結論として、QRコード決済の手数料は、賢く契約方法を選べば他のキャッシュレス決済よりもコストを抑えることが可能です。

qrコード決済で手数料無料は今もある?

結論から言うと、2025年8月現在、主要なQRコード決済サービスにおいて、恒常的に決済手数料が無料で利用できるものはありません。

QRコード決済が市場に登場し、普及を目指していた時期(2018年~2021年頃)には、多くの事業者が新規加盟店を獲得するために、期間限定で決済手数料を無料にするキャンペーンを積極的に実施していました。

特にPayPayは、2021年9月30日まで決済手数料を無料としており、この期間に導入した店舗は非常に多かったのです。

しかし、各社ともに一定のシェアを確保し、サービスが広く浸透した現在では、これらの大規模な無料キャンペーンはほとんど終了しています。

事業を継続していくための収益を確保するフェーズに移行したため、現在は各社とも所定の決済手数料を設定しています。

新規導入向けのキャンペーンは存在する場合も

恒常的な無料サービスはありませんが、一部の事業者では新規加盟店向けに期間限定で手数料が無料または割引になるキャンペーンを実施している場合があります。

例えば、過去にはd払いが新規導入店舗を対象に最大6ヶ月間手数料を無料にするキャンペーンを行っていました。

導入を検討する際には、各サービスの公式サイトで最新のキャンペーン情報をチェックしてみることをお勧めします。

ただし、これらのキャンペーンもあくまで期間限定のものであり、期間終了後は通常の手数料が適用されることを念頭に置いておく必要があります。

QRコード決済、なぜ今やめる店がある?

QRコード決済の利用者が増える一方で、一部の店舗では導入していたサービスを「やめる」という動きも見られます。

その背景には、主に2つの理由が存在します。

1. 決済手数料の有料化によるコスト負担

最大の理由は、決済手数料の有料化です。

前述の通り、多くのQRコード決済サービスは、普及期に手数料無料キャンペーンを実施して加盟店を増やしました。

この「無料」というメリットに惹かれて導入した店舗にとって、キャンペーンが終了し、売上の1%~3%程度の手数料が恒常的に発生するようになったことは、利益を直接圧迫する大きな負担となります。

特に、薄利多売の業態や、これまで現金決済が中心だった小規模な個人商店などでは、このコスト増が死活問題となり、導入をやめる決断に至るケース少なくありません。

2. 運用・管理の煩雑さ

もう一つの理由は、運用や管理の手間です。

お客様のニーズに応えようと複数のQRコード決済サービスを導入した結果、レジ周りに各社のQRコードスタンドが乱立し、見た目が悪くなるだけでなく、どの決済が利用されたかの管理が煩雑になってしまうことがあります。

また、各サービスで売上の計上方法や入金サイクルが異なるため、経理処理の手間が増えてしまうことも課題です。

運用をやめる前に「決済代行サービス」の検討を

もし管理の煩雑さが理由でQRコード決済の利用をやめようと考えているのであれば、その前に「決済代行サービス」の利用を検討する価値があります。

決済代行サービスを利用すれば、複数のQRコード決済やクレジットカード決済などを一つの端末・一つの管理画面で運用でき、入金も一本化されるため、運用や経理の手間を大幅に削減できます。

手数料は直接契約より少し高くなる場合がありますが、業務効率の向上という大きなメリットが得られます。

手数料のコスト負担はどうしても避けられませんが、キャッシュレス決済を求める顧客のニーズは依然として高いため、安易にやめてしまうと販売機会の損失に繋がる可能性も考慮する必要があります。

まとめ:qrコード 決済の手数料比較のコツ

- QRコード決済の手数料は店舗側が負担する

- 導入費用はユーザースキャン方式なら無料の場合が多い

- 主要4社はPayPay・楽天ペイ・d払い・au PAY

- 手数料は1.6%から3.24%程度が相場

- PayPayの直接契約手数料が最も安い傾向にある

- 決済代行サービス経由だと手数料は少し高めになる

- 決済代行は一括管理できる大きなメリットがある

- 恒常的な手数料無料キャンペーンは現在ほぼ終了している

- 手数料だけでなく入金サイクルや振込手数料も重要

- PayPayは利用者数が圧倒的に多く集客に繋がりやすい

- 楽天ペイは楽天銀行との連携で入金面が非常に有利

- au PAYはインバウンド向け決済も同時に導入できる

- d払いはメルペイとセットで導入するのが基本

- 手数料が高いと感じる場合は運用コスト全体で見直すことが大切

- 自店の顧客層や売上規模に合った決済サービスを選ぶことが成功の鍵