Wi-Fiの接続先を選ぶとき、「a」や「g」と表示されて、Wi fi aとg どっち がいい のか迷った経験はありませんか。この記事では、2.4ghzと5ghzの違い、aとgの基本的な知識から解説します。Wi fi ag どっち が 早いのか、またWi-Fi ag 2階で使うならどちらが適切か、2.4GHz 5GHz どっちがいい 2階?といった疑問にもお答えします。

さらに、Wi-Fi ag ゲーム利用時の適性や、バッファローのAとGのWi-Fiはどっちが早い?といった具体的な疑問も解消します。

Wi-Fi ag aw gw 違いやwi-fi gw g 違いといった、似ているSSIDの見分け方、wifi ag 両方を上手に使い分ける方法、Wi-Fi ag 勝手に切り替わる現象の原因まで、Wi-Fi環境を最適化するための情報を網羅的にお届けします。

- Wi-Fiの「a」(5GHz)と「g」(2.4GHz)の根本的な違い

- 速度、安定性、障害物への強さの比較

- 利用シーン(2階、ゲームなど)ごとのおすすめな選び方

- 「aw/gw」との違いや、接続が切り替わる理由

本記事の内容

Wi-Fiの2.4ghzと5ghz 違い:a・gとは?

- Wi-Fiはaとgのどっちがいいのか

- aとgはどっちが早い?

- agとaw/gwの違い

- gwとgの違いも解説

- バッファローのAとGはどっちが早い?

Wi-Fiはaとgのどっちがいいのか

Wi-FiのSSID(接続先の名前)によく見られる「a」と「g」は、使用する周波数帯を示しています。これらは元々、Wi-Fiの通信規格「IEEE 802.11a」や「IEEE 802.11g」から取られたものです。

周波数帯とは、電波が通る道のことで、「a」は5GHz帯、「g」は2.4GHz帯という異なる道を使います。どちらが良いかは、利用する環境や目的によって全く異なります。

5GHz (a) は、道幅が広く(広帯域)、他の車(電波)が少ないため高速ですが、障害物に弱く遠くまで届きにくい特性があります。

2.4GHz (g) は、道幅が狭く(狭帯域)、他の車(電子レンジやBluetoothなど)も利用するため混雑しがちですが、障害物に強く遠くまで届きやすい特性を持っています。

それぞれの特性は正反対の部分があり、得意・不得意がはっきりしています。まずは、両者の基本的な違いを理解することが重要です。

簡単に言えば、「a (5GHz)」は速度重視・近距離型、「g (2.4GHz)」は範囲重視・障害物に強い型と覚えると分かりやすいです。どちらか一方が絶対的に優れているわけではなく、使い分けが肝心です。

具体的な違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | a (5GHz帯) | g (2.4GHz帯) |

|---|---|---|

| 通信速度 | ◎ 速い | △ 比較的遅い |

| 障害物(壁・床) | × 弱い(電波が遮られやすい) | ○ 強い(電波が回り込みやすい) |

| 通信距離 | △ 短い | ◎ 長い |

| 電波干渉 | ○ 少ない(Wi-Fi専用帯域) | × 多い(電子レンジ、Bluetooth等) |

| 主な用途 | 動画視聴、オンラインゲーム、 大容量ダウンロード | Web閲覧、SNS、メール、スマート家電 |

このように、速度と安定性を求めるなら「a (5GHz)」、ルーターから離れた場所や障害物が多い場所で使うなら「g (2.4GHz)」が適しています。

aとgはどっちが早い?

通信速度を比較した場合、一般的に「a (5GHz)」の方が「g (2.4GHz)」よりも高速です。

理由は主に2つあります。

1. 対応する通信規格と通信帯域幅

「a (5GHz)」は、Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) や Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) といった高速な通信規格で利用される主流の周波数帯です。これらの規格は、一度に送れるデータ量を増やす技術(例: 広いチャネル幅、多数のデータストリーム)を積極的に利用できるため、高速通信が可能です。

一方、「g (2.4GHz)」も最新のWi-Fi 6に対応していますが、規格上の最大速度が5GHz帯利用時に比べて低い傾向がありました。

2. 電波干渉の少なさ

これが速度に影響する最大の要因です。「g (2.4GHz)」は、電子レンジやコードレス電話、Bluetooth機器、ベビーモニター、ワイヤレスマウスなど、Wi-Fi以外の多くの機器も利用する周波数帯です。

このため、他の電化製品からの電波干渉を受けやすく、通信が混雑します。電波が干渉すると、データの送信に失敗し、再送信が繰り返されるため、結果として通信速度が大幅に低下したり、接続が不安定になったりしやすいデメリットがあります。

対して「a (5GHz)」は、基本的にWi-Fiルーターや対応機器専用の周波数帯です(一部、気象レーダー等と干渉を避けるDFS機能あり)。他機器との干渉が圧倒的に少ないため、安定した高速通信が期待できます。

技術上の補足

Wi-Fi 6 (11ax) の場合、理論上は2.4GHz帯でもかなりの速度が出せる設計になっています。しかし、現実の家庭環境では上記のような電波干渉が多すぎるため、2.4GHz帯はそのポテンシャルを発揮しにくいのが実情です。電波干渉の心配がない5GHz帯の方が、安定して高速通信を実現しやすいのです。

速度を求めるなら「a (5GHz)」

高画質の動画視聴(4Kなど)やオンラインゲーム、大容量ファイルの送受信など、通信速度と安定性を最優先する場合は「a (5GHz)」に接続するのが最適です。

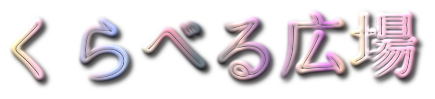

agとaw/gwの違い

Wi-Fiの接続先リストに、「a」や「g」の他に「aw」や「gw」といった表示が出る場合があります。これらは「セカンダリSSID」と呼ばれるもので、メインのSSID(aやg)とは別のネットワークです。

主な違いは、利用される通信規格や暗号化方式の世代です。

- a / g (プライマリSSID):

ルーターが対応する最新の通信規格(Wi-Fi 6など)や、強力な暗号化方式(WPA3など)で通信するためのメインネットワークです。

普段使うPCやスマートフォンは、こちらに接続します。 - aw / gw (セカンダリSSID):

古いスマートフォンやゲーム機(ニンテンドーDSなど)、一部のプリンターなど、最新の規格や暗号化方式に対応できない機器を接続するために用意されている、互換性重視のネットワークであることが多いです。

「aw」「gw」利用時の注意点

「aw」や「gw」は、古い暗号化方式(WEPやWPAなど)が使われている場合があります。これらの方式はセキュリティ強度が低く、通信内容を傍受されるリスクが伴います。また、通信速度もメインの「a」や「g」に比べて意図的に遅く設定されていることが一般的です。

特別な理由がない限り、セキュリティと速度の観点からメインの「a」または「g」に接続することを強く推奨します。

「ゲストネットワーク」としての役割

このセカンダリSSIDは、「ゲストネットワーク」として提供されている場合もあります。来客にWi-Fiを使ってもらう際に「gw」のパスワードを教えれば、訪問者はインターネットを使える一方、自宅のメインネットワーク(PCやNASなど)からは隔離されます。これにより、セキュリティを保ちながらWi-Fiを提供できます。

gwとgの違いも解説

「g」と「gw」の違いは、前項の「agとaw/gwの違い」と同様の関係で、2.4GHz帯におけるメインとサブの区別です。

- g (例: Buffalo-G-XXXX):

2.4GHz帯のメインネットワーク(プライマリSSID)です。

最新の規格やセキュリティ設定(例: WPA3/WPA2互換)が適用されています。 - gw (例: Buffalo-GW-XXXX):

2.4GHz帯のサブネットワーク(セカンダリSSID)です。

古い機器の接続や、来客用のゲストポートとして機能が制限されている場合があります。

多くのルーターでは、このセカンダリSSIDは初期設定で無効になっているか、メインとは異なるパスワードが設定されています。セキュリティを維持しつつ古い機器もネットに繋げたい、という場合に活用されるものです。

なぜ2.4GHz帯にサブが必要?

特にスマート家電(IoT機器)の中には、コスト削減のために古いWi-Fiチップを搭載し、2.4GHz帯の古いセキュリティ(WEPなど)にしか対応していない製品が稀にあります。このような機器を接続するために「gw」が必要になることがありますが、その場合、その機器がネットワーク全体のセキュリティホールになる危険性も認識しておく必要があります。

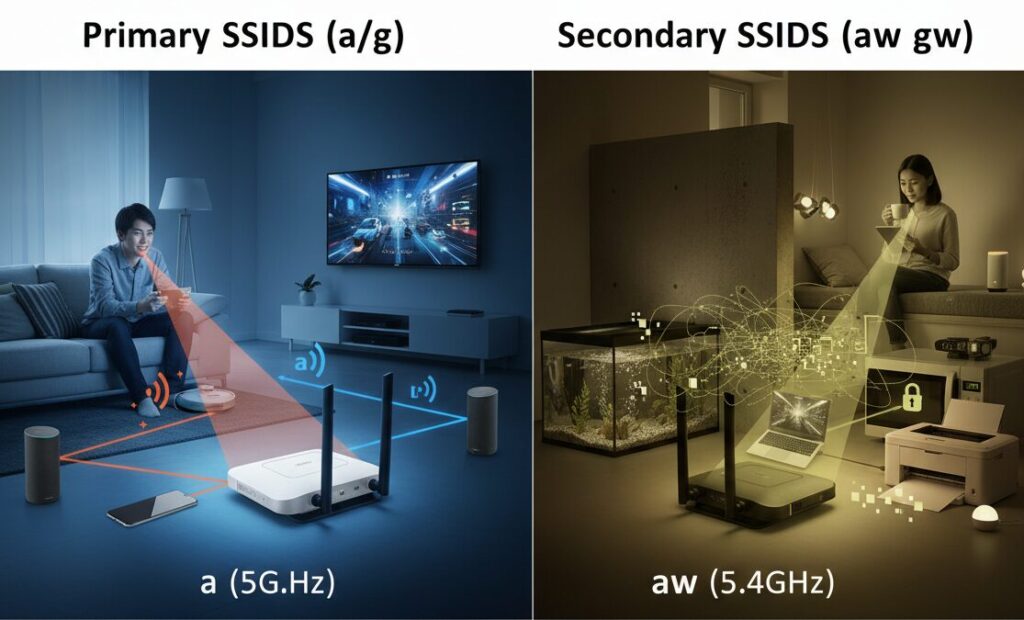

バッファローのAとGはどっちが早い?

バッファロー(BUFFALO)製のルーターに限らず、「A」(5GHz帯) が「G」(2.4GHz帯) よりも通信速度は速い傾向にあります。

これは、バッファローというメーカー独自の仕様ではなく、Wi-Fiの国際標準規格に基づいているためです。バッファローは、利用者が分かりやすいように、規格名(IEEE 802.11a / 802.11g)から「A」と「G」という名称をSSIDに採用してきました。

- A = 5GHz帯を利用 (IEEE 802.11a/n/ac/ax)

- G = 2.4GHz帯を利用 (IEEE 802.11g/n/ax)

前述の通り、5GHz帯は高速な規格(11acなど)が利用でき、電波干渉も少ないため、速度が出やすい環境にあります。

最近のバッファロールーターでは、「A」や「G」という表記を使わず、「Buffalo-5G-XXXX」「Buffalo-2G-XXXX」のように周波数帯を明記するモデルや、SSIDを一つに統合する「スマートコネクト」機能が主流になっています。「A」「G」表記は、少し前のモデルの分かりやすい目印、と考えると良いでしょう。

ただし、これはあくまでルーターの近くや障害物が少ない場所での比較です。バッファロー製品であっても、ルーター(1階)から離れた2階の部屋や、コンクリートの壁を隔てた場所では、「A」の電波が弱くなり、「G」の方が結果的に安定して速い、という状況は十分に起こり得ます。

2.4ghzと5ghzの違い:aとgを理解して使い分ける

- Wi-Fiのaとgを2階で使うには

- 2.4GHzと5GHzは2階で使う場合どっちがいい

- aとgはゲームに向いている?

- aとgを両方使う方法

- aとgが勝手に切り替わる原因

- 【まとめ」2.4ghzと5ghzの違い:aとgの最適な選択

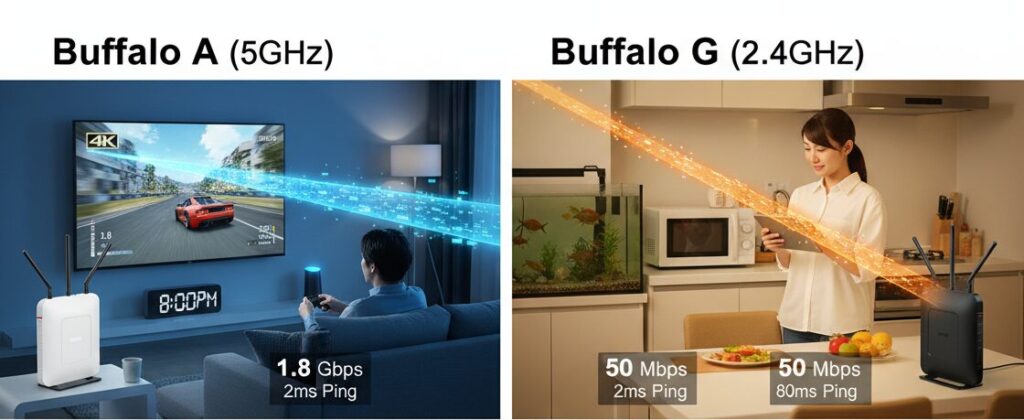

Wi-Fiのaとgを2階で使うには

1階にルーターを設置して2階でWi-Fiを使う場合、「g (2.4GHz)」の方が電波は届きやすいです。

これは電波の特性によるものです。2.4GHz帯の電波は、周波数が低いために波長が長く、障害物を回り込んで進む「回折」という性質が強いです。そのため、壁や床、天井などを透過しやすく、階をまたぐような環境でも電波が届きやすくなります。

一方、「a (5GHz)」は周波数が高く波長が短いため、直進性が強いです。光に近い性質を持ち、障害物にぶつかると電波が大きく減衰(弱く)してしまいます。1階から2階へは、床や天井、壁といった複数の障害物を通過するため、2階では電波が非常に弱くなるか、届かない可能性があります。特にコンクリートや水槽、断熱材(金属)などは5GHz帯の電波を大きく遮断します。

2階で快適に使うためのステップ

- まずは「g (2.4GHz)」に接続して、スマートフォンのWi-Fiアンテナが何本立つか、通信が安定するかを確認する。

- 次に「a (5GHz)」にも接続してみる。もしアンテナが2本以上立ち、速度が出るようであれば「a」を使う。(電波が弱くても、干渉がなければ「g」より速い場合もあります)

- どちらも不安定な場合(アンテナが1本、または頻繁に途切れる)は、中継器やメッシュWi-Fiの導入を検討する。

2.4GHzと5GHzは2階で使う場合どっちがいい

前述の通り、「2.4GHzと5GHzはどっちがいい 2階で使う場合」という疑問への答えは、「まず2.4GHz (g) を試し、状況次第で5GHz (a) も試す」が正解です。これは、「安定した接続(2.4GHz)を取るか」「不安定でも速い可能性(5GHz)を取るか」の選択になります。

2階での利用は、「ルーターからの距離」と「障害物(床・天井)」という2つの悪条件が重なります。

2.4GHz (g) は電波が届きやすい反面、他の家からのWi-Fi電波や家電と干渉しやすい弱点があります。もし2階で2.4GHz (g) の電波は掴めるものの、速度が異常に遅い場合は、近隣の家のWi-Fiと電波が干渉(混線)している可能性が高いです。

その場合は、5GHz (a) がかろうじて届いていないか確認し、もし接続できるならそちらの方が快適になる可能性があります。それでも解決しない場合は、メッシュWi-Fiを導入して2階にもアクセスポイントを設置するのが、家全体をカバーする最も確実な解決策となります。

ルーターの設置場所も重要

電波は全方位に飛ぶため、ルーターの設置場所は非常に重要です。最悪な場所は「床の上」「部屋の隅」「金属製ラックの中」「テレビの裏」などです。

もし可能であれば、ルーターを1階の部屋の隅ではなく、家の中心に近い場所や、階段の吹き抜け付近など、床から1〜2mの高さで、できるだけ障害物が少なく2階へ電波が届きやすい場所に設置し直すだけで、2階の電波状況が劇的に改善することがあります。

aとgはゲームに向いている?

オンラインゲームを快適にプレイしたい場合、「a (5GHz)」を選ぶことを強く推奨します。

ゲームで重要なのは「通信速度(GbpsやMbps)」よりも「安定性」と「低遅延 (Ping値)」です。Ping値とは、データを送ってから反応が返ってくるまでの応答速度のことで、この数値が低いほど「ラグがない」状態を意味します。

「g (2.4GHz)」は、予期せぬ電波干渉によって急に通信が途切れたり、遅延(ラグ)が発生したりするリスクが常にあります。例えば、「家族が電子レンジを使い始めた瞬間にゲームが止まる」といった現象は、2.4GHz帯で接続していると起こり得ます。対戦ゲームの重要な局面でラグが発生すると致命的です。

「a (5GHz)」は電波干渉が少なく、通信が安定しやすい特性があります。また、一般的にPing値(応答速度)も低く抑えられるため、オンラインゲームに最適です。

5GHzの唯一の弱点:距離

ただし、5GHzはルーターから離れたり、壁を隔てたりすると急激に電波が弱くなります。ゲームをする部屋とルーターが離れている場合は、LANケーブルでの有線接続が最強の選択肢です。

どうしても無線で接続したい場合、ルーターの近くでプレイするか、ゲーム機専用の中継器を設置するなどの工夫が必要です。安定性の観点では、「弱い5GHz」より「強い2.4GHz」の方がマシな場合もありますが、干渉リスクは残ります。

本気でゲームをするなら、有線接続が「100点」です。ルーターの近くで「a (5GHz)」を使うのが「80点」、「g (2.4GHz)」はラグのリスクがあるので「30点」くらいの感覚です。eスポーツなどコンマ秒を競う世界では、Wi-Fi接続は選択肢に入りません。

aとgを両方使う方法

最近のWi-Fiルーターは、「a (5GHz)」と「g (2.4GHz)」の両方の電波を同時に発信(デュアルバンド対応)しているのが一般的です。そのため、接続する機器ごとに最適な方を選ぶ「負荷分散」が、最も賢い使い方です。

高速な5GHz帯に接続が集中すると、いくら道幅が広くても混雑してしまいます。そこで、速度が不要な機器を2.4GHz帯に逃がすことで、5GHz帯の快適さを維持することができます。

例えば、以下のように使い分けることができます。

- a (5GHz) に接続する機器(速度・安定性重視):

スマートフォン、ノートPC、タブレット、オンラインゲーム機(PS5, Switch)、4Kテレビ、VRヘッドセットなど、高速通信や安定性が求められる機器。 - g (2.4GHz) に接続する機器(範囲・互換性重視):

スマートスピーカー、スマート電球、ロボット掃除機、プリンター、スマートリモコン、Webカメラ、ペットフィーダーなど、通信速度は不要だが安定して接続範囲をカバーしたいIoT家電や、ルーターから遠い部屋で使う機器。

IoT家電は2.4GHz (g) が必須な場合も

多くのスマート家電(IoT機器)は、コストダウンと広範囲カバーのため、2.4GHz帯にしか対応していないことが非常に多いです。この場合、必然的に「g」に接続することになります。このように、機器ごとに最適な周波数帯に振り分けることで、家全体のWi-Fi環境を快適に保つことができます。

aとgが勝手に切り替わる原因

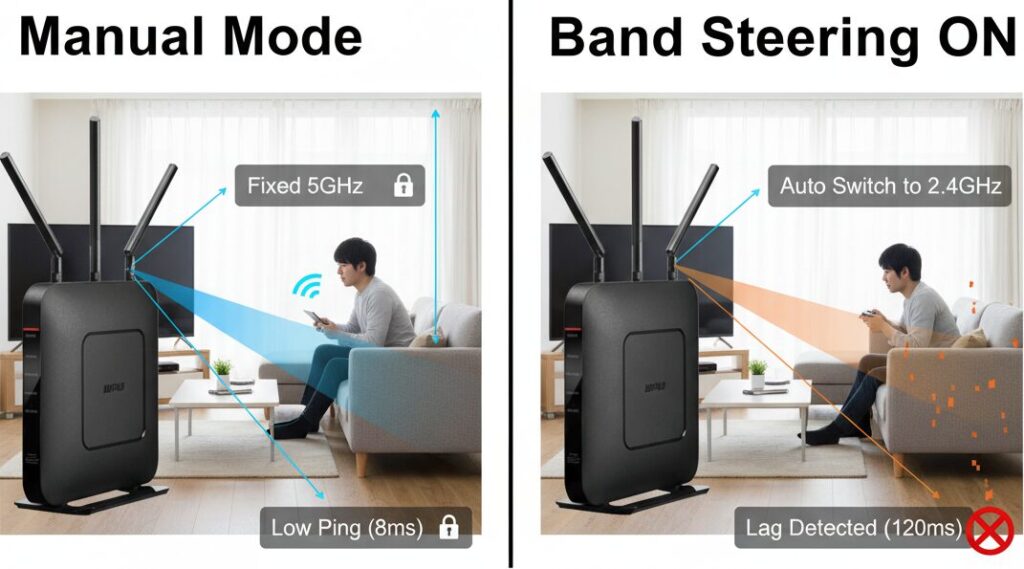

「a (5GHz)」に接続していたはずなのに、いつの間にか「g (2.4GHz)」に切り替わっている、あるいはその逆の現象が起きる場合、その原因はルーターの「バンドステアリング機能」である可能性が高いです。

バンドステアリング(メーカーにより「スマートコネクト」とも呼ばれます)とは、ルーターが接続機器の電波状況や各周波数帯の混雑状況を監視し、自動的に最適な周波数帯(5GHzまたは2.4GHz)に接続を切り替えてくれるお助け機能です。

この機能が有効になっている場合、ルーターはSSIDを「a」と「g」に分離せず、一つのSSID(例: Buffalo-XXXX)に統合します。利用者はそのSSIDに接続するだけで、あとはルーターが最適な方に振り分けてくれます。利用者にとってはシンプルで簡単なため、最近のルーターでは初期設定で有効になっていることが多いです。

バンドステアリングの欠点

非常に便利な機能ですが、意図しない切り替わりが発生する欠点もあります。例えば、「5GHzでゲームをしていたのに、少し移動したら電波が弱いと判断され、安定した2.4GHzに勝手に切り替わってラグが発生した」といったケースです。また、一度2.4GHzに切り替わると、5GHzの電波が強くなってもなかなか戻らない(スティッキー現象)こともあります。

勝手に切り替わる時の対処法

「ゲーム中は絶対に5GHzに固定したい」など、意図的に接続先を固定したい場合には不便です。その場合は、ルーターの管理画面(ブラウザで 192.168.1.1 などにアクセス)にログインし、バンドステアリング(スマートコネクト)機能をオフにする設定を探してください。

この機能をオフにすると、SSIDが「Buffalo-5G-XXXX」と「Buffalo-2G-XXXX」のように2つに分離されるため、自分で接続したい方を固定できるようになります。

【まとめ」2.4ghzと5ghzの違い:aとgの最適な選択

これまで解説してきた「2.4 ghz 5ghz 違い ag」のポイントを、15項目のリストで総まとめします。

- Wi-Fiの「a」は5GHz帯を指す

- Wi-Fiの「g」は2.4GHz帯を指す

- 速度は「a (5GHz)」の方が速い

- 電波の届く範囲は「g (2.4GHz)」の方が広い

- 壁や床などの障害物に強いのは「g (2.4GHz)」

- 障害物に弱いのは「a (5GHz)」

- 電波干渉を受けにくいのは「a (5GHz)」

- 電波干渉を受けやすいのは「g (2.4GHz)」

- 電子レンジやBluetoothと干渉するのは「g (2.4GHz)」

- 動画視聴やゲームには「a (5GHz)」が最適

- ルーターから遠い部屋や2階には「g (2.4GHz)」が届きやすい

- IoT家電には「g (2.4GHz)」が適している

- 「aw」や「gw」は古い機器用のセカンダリSSIDで非推奨

- 「勝手に切り替わる」のはバンドステアリング機能が原因

- 用途に応じて機器ごとに「a」と「g」を使い分けるのが賢い選択